中华对联故事

出版时间:

2016-03

版次:

1

ISBN:

9787512021440

定价:

1580.00

装帧:

精装

开本:

16开

纸张:

胶版纸

38人买过

-

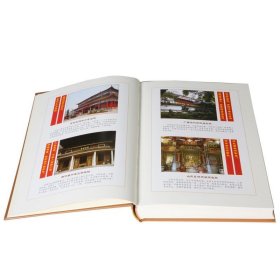

对联是汉族的传统文化之一,又称楹联或对子,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。对联是一字一音的中华语言独特的艺术形式,是中国汉族传统文化瑰宝。

对联是由律诗的对偶句发展而来的,它保留着律诗的某些特点。古人把吟诗作对相提并论,在一定程度上反映了两者之间的关系。对联要求对仗工整,平仄协调,上联尾字仄声,下联尾字平声。这些特点,都和律诗有某些相似之处,所以有人把对联称为张贴的诗。但对联又不同于诗,它只有上联和下联一般说来较诗更为精炼,句式也较灵活,可长可短,伸缩自如。对联可以是四言、五言、六言、七言、八言、九言,也可以是十言、几十言。在我国古建筑中,甚至还有多达数百字的长联。对联无论是咏物言志,还是写景抒情,都要求作者有较高的概括力与驾驭文字的本领,才可能以寥寥数语,做到文情并茂,神形兼备,给人以思想和艺术美的感受。作为华夏五千年的历史文化瑰宝之一的对联,它的分类标准很多。从用途上来分,对联的种类约分为春联、喜联、寿联、挽联、装饰联、行业联 、交际联和谐趣联等。 最早出现的对联该是春联,而春联又是由“桃符”演化而来的。桃符产生于秦代前后。当时的桃符,是在深红色的桃木板上,书写“神荼”、“郁垒”二神的名字,或者画上他们的图像,意在镇邪驱鬼、祈福纳祥。 随着南北朝骈文的出现和唐诗的发展,“桃符”的内容也在更新,产生了两句对偶的“桃符诗句”,便是最早的春联雏形。 “新年纳余庆,嘉节号长春”——这两句桃符诗,是楹联界大多数人认定的最早的春联。 春节时门户悬挂“桃符”的习俗继续沿袭到了宋代。王安石的元日诗里便有:“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这“新桃”便是新题的“桃符诗句”。宋元时期,宫庭、宦门以及寺庙、佛门又出现了镌刻于木柱上的对联,后人称为“楹联”。据有关资料,最早的寿联、挽联、题赠联,也在当时产生了。 明朝开国初年,号称“对联天子”的朱元璋在年三十那天传了一道圣旨:“公卿士庶门上,须加春联一副”。一夜之间,由宫庭豪门到普通百姓家都有了春联。自此春节贴春联成了习俗。在对联的发展史上,朱元璋这位封建皇帝功不可没。 到了清代的康乾盛世,对联艺术更是达到了炉火纯青、日臻完美的程度,不仅内容涉及面广,口对笔题,俯拾皆是,而且是名流云集,高手不穷。 对联作为一种习俗,是汉族传统文化的重要组成部分。2005年,中国国务院把楹联习俗列为第一批国家非物质文化遗产名录。楹联习俗在华人乃至全球使用汉语的地区以及与汉语汉字有文化渊源的民族中传承、流播,对于弘扬中华民族文化有着重大价值。对联作为中国独特的语言艺术和书法艺术的结合体。不仅在中国灿烂的文化艺术宝库里占据了一定的地位,而且在世界文学殿堂里也放射着奇异的光彩。 随着各国文化交流的发展,对联还传入越南、朝鲜、日本、新加坡等国。这些国家至今还保留着贴对联的风俗。时至今日,对联这一独特的艺术形式,仍然焕发着艺术的青春,受到人们的喜爱。对联之所以历千年而不衰,主要原因是它既有广泛的实用价值,又有雅俗共赏的艺术性。可以断言,只要汉字存在,对仗工稳、格律谐畅的对联就不会消失。本套丛书可谓是一部中华对联大全集,内容涵盖面广,分类明晰,收录了节日对联、十二生肖联、机关单位联、商业贸易对联、婚丧嫁娶联、名胜古迹对联、名人名联、楼台亭阁联,佛寺道观联,以及对联故事等共四十二章的内容。希望读者在领略中华对联文化博大精深之余,还能解茶余饭后之闲闷,进而有所收获。 第一章对联概说()一、对联简史()二、对联格律()三、对联分类()四、对联写作()五、对联修辞()六、趣联欣赏()七、千古绝对()第二章春节对联()一、春联的起源和发展()二、春联的种类()三、春联的写法()四、春联的贴法()五、春节通用对联()六、党政机关春联()七、工交厂矿春联()八、商贸春联()九、各类学校春联()十、科研机构春联()十一、文化部门春联()十二、新闻单位春联()十三、春联常用横批()第三章十二生肖春联()鼠年春联()牛年春联()虎年春联()兔年春联()龙年春联()蛇年春联()马年春联()羊年春联()猴年春联()鸡年春联()狗年春联()猪年春联()

-

内容简介:

对联是汉族的传统文化之一,又称楹联或对子,是写在纸、布上或刻在竹子、木头、柱子上的对偶语句。对联是一字一音的中华语言独特的艺术形式,是中国汉族传统文化瑰宝。

对联是由律诗的对偶句发展而来的,它保留着律诗的某些特点。古人把吟诗作对相提并论,在一定程度上反映了两者之间的关系。对联要求对仗工整,平仄协调,上联尾字仄声,下联尾字平声。这些特点,都和律诗有某些相似之处,所以有人把对联称为张贴的诗。但对联又不同于诗,它只有上联和下联一般说来较诗更为精炼,句式也较灵活,可长可短,伸缩自如。对联可以是四言、五言、六言、七言、八言、九言,也可以是十言、几十言。在我国古建筑中,甚至还有多达数百字的长联。对联无论是咏物言志,还是写景抒情,都要求作者有较高的概括力与驾驭文字的本领,才可能以寥寥数语,做到文情并茂,神形兼备,给人以思想和艺术美的感受。作为华夏五千年的历史文化瑰宝之一的对联,它的分类标准很多。从用途上来分,对联的种类约分为春联、喜联、寿联、挽联、装饰联、行业联 、交际联和谐趣联等。 最早出现的对联该是春联,而春联又是由“桃符”演化而来的。桃符产生于秦代前后。当时的桃符,是在深红色的桃木板上,书写“神荼”、“郁垒”二神的名字,或者画上他们的图像,意在镇邪驱鬼、祈福纳祥。 随着南北朝骈文的出现和唐诗的发展,“桃符”的内容也在更新,产生了两句对偶的“桃符诗句”,便是最早的春联雏形。 “新年纳余庆,嘉节号长春”——这两句桃符诗,是楹联界大多数人认定的最早的春联。 春节时门户悬挂“桃符”的习俗继续沿袭到了宋代。王安石的元日诗里便有:“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符。”这“新桃”便是新题的“桃符诗句”。宋元时期,宫庭、宦门以及寺庙、佛门又出现了镌刻于木柱上的对联,后人称为“楹联”。据有关资料,最早的寿联、挽联、题赠联,也在当时产生了。 明朝开国初年,号称“对联天子”的朱元璋在年三十那天传了一道圣旨:“公卿士庶门上,须加春联一副”。一夜之间,由宫庭豪门到普通百姓家都有了春联。自此春节贴春联成了习俗。在对联的发展史上,朱元璋这位封建皇帝功不可没。 到了清代的康乾盛世,对联艺术更是达到了炉火纯青、日臻完美的程度,不仅内容涉及面广,口对笔题,俯拾皆是,而且是名流云集,高手不穷。 对联作为一种习俗,是汉族传统文化的重要组成部分。2005年,中国国务院把楹联习俗列为第一批国家非物质文化遗产名录。楹联习俗在华人乃至全球使用汉语的地区以及与汉语汉字有文化渊源的民族中传承、流播,对于弘扬中华民族文化有着重大价值。对联作为中国独特的语言艺术和书法艺术的结合体。不仅在中国灿烂的文化艺术宝库里占据了一定的地位,而且在世界文学殿堂里也放射着奇异的光彩。 随着各国文化交流的发展,对联还传入越南、朝鲜、日本、新加坡等国。这些国家至今还保留着贴对联的风俗。时至今日,对联这一独特的艺术形式,仍然焕发着艺术的青春,受到人们的喜爱。对联之所以历千年而不衰,主要原因是它既有广泛的实用价值,又有雅俗共赏的艺术性。可以断言,只要汉字存在,对仗工稳、格律谐畅的对联就不会消失。本套丛书可谓是一部中华对联大全集,内容涵盖面广,分类明晰,收录了节日对联、十二生肖联、机关单位联、商业贸易对联、婚丧嫁娶联、名胜古迹对联、名人名联、楼台亭阁联,佛寺道观联,以及对联故事等共四十二章的内容。希望读者在领略中华对联文化博大精深之余,还能解茶余饭后之闲闷,进而有所收获。

-

目录:

第一章对联概说()一、对联简史()二、对联格律()三、对联分类()四、对联写作()五、对联修辞()六、趣联欣赏()七、千古绝对()第二章春节对联()一、春联的起源和发展()二、春联的种类()三、春联的写法()四、春联的贴法()五、春节通用对联()六、党政机关春联()七、工交厂矿春联()八、商贸春联()九、各类学校春联()十、科研机构春联()十一、文化部门春联()十二、新闻单位春联()十三、春联常用横批()第三章十二生肖春联()鼠年春联()牛年春联()虎年春联()兔年春联()龙年春联()蛇年春联()马年春联()羊年春联()猴年春联()鸡年春联()狗年春联()猪年春联()

查看详情

-

全新

河北省保定市

平均发货29小时

成功完成率90.03%

-

八五品

广东省东莞市

平均发货8小时

成功完成率95.03%

-

八五品

广东省东莞市

平均发货8小时

成功完成率95.03%

-

全新

河北省保定市

平均发货33小时

成功完成率86.87%

-

2016-03 印刷

印次: 1

九五品

河北省保定市

平均发货10小时

成功完成率8.77%

-

全新

河北省保定市

平均发货29小时

成功完成率91.57%

-

全新

河北省保定市

平均发货25小时

成功完成率89.98%

-

全新

河北省廊坊市

平均发货27小时

成功完成率86.58%

-

全新

河北省保定市

平均发货26小时

成功完成率87.08%

-

全新

河北省保定市

平均发货27小时

成功完成率90.47%

-

九五品

河北省保定市

平均发货33小时

成功完成率82.85%

-

九五品

河北省保定市

平均发货35小时

成功完成率83.4%

-

全新

北京市通州区

平均发货16小时

成功完成率89.3%

-

全新

北京市通州区

平均发货16小时

成功完成率89.3%

-

全新

北京市通州区

平均发货16小时

成功完成率89.3%

-

全新

北京市通州区

平均发货16小时

成功完成率89.3%

-

全新

北京市通州区

平均发货16小时

成功完成率89.3%

-

全新

上海市黄浦区

平均发货24小时

成功完成率88.5%

-

全新

北京市通州区

平均发货16小时

成功完成率89.3%

-

全新

广东省广州市

平均发货10小时

成功完成率95.19%

-

全新

河北省保定市

平均发货29小时

成功完成率90.03%

-

全新

北京市房山区

平均发货34小时

成功完成率83.85%

-

2016-03 印刷

九五品

河北省廊坊市

平均发货12小时

成功完成率91.67%

-

全新

河北省保定市

平均发货22小时

成功完成率81.04%

-

九五品

-

全新

北京市通州区

平均发货8小时

成功完成率94.82%

-

全新

海南省海口市

平均发货16小时

成功完成率81.63%

-

全新

河北省保定市

平均发货29小时

成功完成率83.76%

-

全新

北京市通州区

平均发货9小时

成功完成率89.24%

-

全新

河北省廊坊市

平均发货20小时

成功完成率90.2%

-

全新

北京市通州区

平均发货16小时

成功完成率89.3%

-

全新

北京市通州区

平均发货11小时

成功完成率96.23%

-

全新

北京市通州区

平均发货13小时

成功完成率96.58%

-

八五品

山东省枣庄市

平均发货16小时

成功完成率90.77%

-

九五品

安徽省蚌埠市

平均发货10小时

成功完成率96.59%

-

九品

河北省保定市

平均发货11小时

成功完成率92.54%

-

全新

广东省广州市

平均发货7小时

成功完成率92.01%

-

九五品

安徽省马鞍山市

平均发货11小时

成功完成率95.85%

-

九品

安徽省马鞍山市

平均发货11小时

成功完成率95.85%

-

九品

江西省宜春市

平均发货13小时

成功完成率93.13%

-

全新

江苏省南京市

平均发货23小时

成功完成率88.09%

-

全新

江苏省南京市

平均发货23小时

成功完成率88.09%

-

全新

北京市朝阳区

平均发货12小时

成功完成率88.2%

-

全新

河北省衡水市

平均发货8小时

成功完成率96.22%

-

全新

北京市朝阳区

平均发货13小时

成功完成率87.35%

-

中华对联故事

正版书籍,放心下单。绝大部分是新书,个别品相折痕的,我们会主动联系哦

全新

北京市东城区

平均发货18小时

成功完成率85.74%

-

全新

湖南省岳阳市

平均发货6小时

成功完成率95.57%

-

全新

北京市通州区

平均发货41小时

成功完成率86.15%

-

九五品

北京市朝阳区

平均发货13小时

成功完成率83.45%

-

全新

北京市朝阳区

平均发货11小时

成功完成率86.93%

占位居中

占位居中