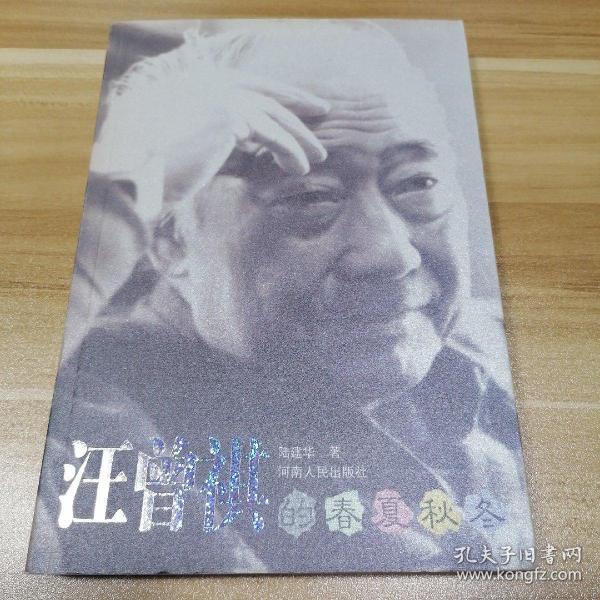

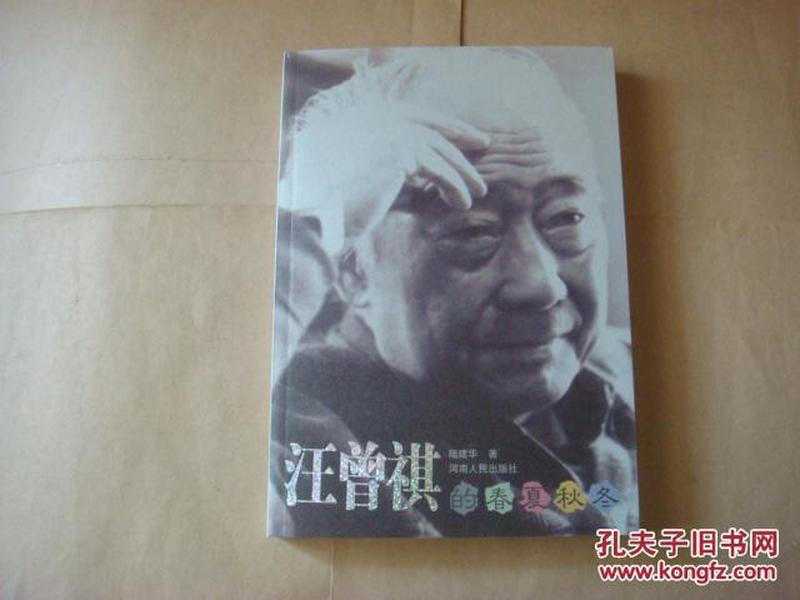

汪曾祺的春夏秋冬

出版时间:

2005-01

版次:

1

ISBN:

9787215056985

定价:

28.00

装帧:

平装

开本:

其他

纸张:

其他

页数:

278页

69人买过

-

《汪曾祺的春夏秋冬》记述了汪曾祺的生平事迹,内容包括“我的家乡在高邮”、风雨人生路上行、一片赤诚求适应、无情打击突兀来、祸福相倚《沙家浜》等篇章。 引子家乡雪,漫天飞舞

第一章我的家乡在高邮

高邮不只出咸鸭蛋,文风也很盛

汪嘉勋:汪家赤手空拳的创业人

汪菊生:多才多艺的小城才子

汪曾祺说:沾了元宵节的光,我的生日总不会忘记。

两位继母的至爱真情,淡化了他三岁丧母的哀痛

在祖父、父亲的指导和影响下,学习如何做人、做文

幼稚园为他揭开平生美学教育的第一章

五小成了他的文学起飞场

在上学路上观察,体味人生

影响他文学观形成的几位语文老师

两本书定了他的终身

第二章风雨人生路上行

身染恶性疟疾,使他差点误了考期;他抱病参加考试,总算如愿以偿考取西南联大中国文学系

翠湖给他留下美好印象,简陋的西南联大办学条件激起他的学习信心

他从跑警报中体会出从容不迫、乐观坚强的民族性格

吸引他的,不仅是教授们的渊博知识,更在于他们的人格魅力

他天分甚高,但天性散淡;他不乏爱国热情,却懒于过问政治,一心只想做潇洒的才子

他终于成为仰慕已久的沈从文的入室弟子,沈先生视他为得意高足

沈先生对学生的影响,课外比课堂上要大得多

一个有文学天分的高才生,最后阴差阳错竟只得到大学肄业证书

在昆明郊区的一所中学任教两年,使他有机会近距离地观察社会与人生

爱情之花在艰苦的环境中萌芽,他因喜遇知音而更能安于清贫和对生活充满信心

在上海求职无门,濒临绝望之际,李健吾向他伸出援助之手

《邂逅集》:他的小说创作探索阶段的可贵结晶

我觉得全世界都是凉的

第三章一片赤诚求适应

为积累生活,写出格调刚劲的作品,北平解放后不久,他就投笔从戎/

人民艺术家老舍先生预言:北京有两个作家今后可能写出一点东西,一个是汪曾祺,一个是林斤澜

他积极奉献,乐于为他人作嫁衣;他沙里淘金,从废稿堆中发现《活人塘》

《范进中举》--在戏剧创作中将传统与革新结合起来的初步尝试

第四章无情打击突兀来

他认为,一个作家要想使自己的作品具有鲜明的民族风格、民族特点,离开学习民间文学是绝对不行的/卵

反右开始后,他因短文《惶惑》受到了批判。但他自己觉得没有受到伤害,也没有留下阴影

在劫难逃。单位为完成指标,到底在1958年夏天,把他补划为右派

在沙岭子农科所下放劳动。仅仅一年,干部、工人就一致同意为表现出色的他摘去右派帽子

时代大,个人渺小如浮沤,应当好好的活,适应习惯各种不同生活,才像是个现代人

你应当在任何情形下永远不失去工作信心/始终保持用笔的愿望和信心

近来看了些文学书,血压也下降了些,不免静极思动,心想还可以写个十来本本什么玩意儿的

坐对一丛花,眸子炯如虎。他完成一生中一部很奇特的著作--《中国马铃薯图谱》

《羊舍一夕》:新中国成立后他写的第一篇小说。萧也牧评价说:这才是小说!郭小川兴奋地说:汪曾祺变了!

四年下放/我真正接触了中国的土地、农民/我从农人那里学到了许多东西

第五章祸福相倚《沙家浜》

江青指派北京京剧团将沪剧《芦荡火种》改编成现代京剧,他成为主要执笔者

毛泽东说:故事发生在沙家浜。中国有许多戏用地名为戏名,这出戏就叫《沙家浜》吧。

家,成了他文革风暴中的心灵避风港。儿子反问妈妈:如果(爸爸)真有问题,你为什么不和他划清界限?为什么还给他买酒喝?

正在抬煤的他忽然被突击解放。连回家换件干净衣服也不被允许,军代表说:不成!来不及了!

江青欣赏他的才能,但也只是看重他那枝笔。她多次指示:此人控制使用。

第六章春来老树绽新芽

不被理解的委屈,太盛的牢骚,他曾发狠要剁指以明志;重新提笔写文章,第一篇作品不是小说,不是散文,也不是戏剧,而是一篇民间文学论文

北京出版社要出版他的小说选集,他自己却不热心。林斤澜激动地对他说:/为什么不出呢?/你积极点好不好?

我有个朴素的古典的中国式的想法,就是作品要有益于世道人心

朋友们为被审查的他鸣不平,胡乔木曾想把他调入中国社科院文学研究所;文坛复出,写作积极性也日见高涨,但他的作品一开始并不被人们看好

《北京文学》隆重推出小说专号,在发稿前夕,李清泉临时果断决定,抽下一篇稿件,改发《受戒》

《受戒》的问世,弓I起文坛震动。文坛的创作生态环境因《受戒》的发表而得到积极的推动与改善

他以《受戒》投石问路,从此心里更加踏实。几年后,他道出了一个秘密:《受戒》写的是我初恋的一种朦胧的对爱的感觉

《受戒》成功后,在感到温暖的创作心境下,他写故乡旧生活的作品一发而不可收

1981年全国优秀短篇小说评选揭晓,《大淖记事》榜上有名。作家叶楠惊奇地问:从哪里冒出来一个汪曾祺?

一个淖字令他苦苦思考了几十年。美丽的巧云,其原型竟是一个头发黄黄的、有点邋遢的女人

第七章多情最是故乡人

他不断在作品中流露出思乡之情。县委书记决定:请汪老回乡看看。

他在故乡寻找远去的童年的梦,有喜悦与激动,也有惆怅与感伤

见到继母任氏,他恭恭敬敬地一鞠躬:娘--拜望昔日教过他的张老师、王老师,他呈上两首饱含深情的诗

在向家乡父老介绍写作体会时,说到动情处,他声音哽塞,泪水涌出。六百人的会场寂静无声

在参观了家乡新中国成立后的一系列水利建设工程以后,他惊叹道:呜呼,厥功伟矣!

《皮凤三楦房子》,是他在返乡后无意中采集到的创作成果,这是他惟一以故乡人新中国成立后的生活为背景的小说

42年后重返故乡,圆了他的思乡梦,抚平了他心灵的伤痕,加深了他对家乡的爱,进一步激发了他的创作热情

第八章魂萦梦绕皆因爱

他用80年代人的感情写往日的美和健康的人性

我写小说,是要有真情实感的。我的小说中人物有些是有原型的

历史好像有意要保藏他那份小说创作的才华

第九章硬壳裂开见真性

尽管聂华苓在美国生活20多年了,但她从里到外还是一个中国人。他对聂华苓说:我们是你的娘家人。

在林肯故居,看到那么多人高高兴兴地摸林肯铜像的鼻子,他祝愿:让我们平等地摸别人的鼻子,也让别人摸

他成功地在美国大学发表演讲。在与美国黑人学者探讨民族文化传统和历史时,他感慨地说:没有历史,是悲哀的。

第十章潇洒为人情亦真

假我十年闲粥饭,未知留得几囊诗?

草花随目见,鱼鸟略似真

更有一般堪笑处,六平方米作郇厨

第十一章众口评说汪曾祺

别是一番滋味在心头

为人为文两陶然

他说:我觉得我还是个挺可爱的人

尾声像这样下笔如有神的人已经不多了

附录汪曾祺年谱

后记

-

内容简介:

《汪曾祺的春夏秋冬》记述了汪曾祺的生平事迹,内容包括“我的家乡在高邮”、风雨人生路上行、一片赤诚求适应、无情打击突兀来、祸福相倚《沙家浜》等篇章。

-

目录:

引子家乡雪,漫天飞舞

第一章我的家乡在高邮

高邮不只出咸鸭蛋,文风也很盛

汪嘉勋:汪家赤手空拳的创业人

汪菊生:多才多艺的小城才子

汪曾祺说:沾了元宵节的光,我的生日总不会忘记。

两位继母的至爱真情,淡化了他三岁丧母的哀痛

在祖父、父亲的指导和影响下,学习如何做人、做文

幼稚园为他揭开平生美学教育的第一章

五小成了他的文学起飞场

在上学路上观察,体味人生

影响他文学观形成的几位语文老师

两本书定了他的终身

第二章风雨人生路上行

身染恶性疟疾,使他差点误了考期;他抱病参加考试,总算如愿以偿考取西南联大中国文学系

翠湖给他留下美好印象,简陋的西南联大办学条件激起他的学习信心

他从跑警报中体会出从容不迫、乐观坚强的民族性格

吸引他的,不仅是教授们的渊博知识,更在于他们的人格魅力

他天分甚高,但天性散淡;他不乏爱国热情,却懒于过问政治,一心只想做潇洒的才子

他终于成为仰慕已久的沈从文的入室弟子,沈先生视他为得意高足

沈先生对学生的影响,课外比课堂上要大得多

一个有文学天分的高才生,最后阴差阳错竟只得到大学肄业证书

在昆明郊区的一所中学任教两年,使他有机会近距离地观察社会与人生

爱情之花在艰苦的环境中萌芽,他因喜遇知音而更能安于清贫和对生活充满信心

在上海求职无门,濒临绝望之际,李健吾向他伸出援助之手

《邂逅集》:他的小说创作探索阶段的可贵结晶

我觉得全世界都是凉的

第三章一片赤诚求适应

为积累生活,写出格调刚劲的作品,北平解放后不久,他就投笔从戎/

人民艺术家老舍先生预言:北京有两个作家今后可能写出一点东西,一个是汪曾祺,一个是林斤澜

他积极奉献,乐于为他人作嫁衣;他沙里淘金,从废稿堆中发现《活人塘》

《范进中举》--在戏剧创作中将传统与革新结合起来的初步尝试

第四章无情打击突兀来

他认为,一个作家要想使自己的作品具有鲜明的民族风格、民族特点,离开学习民间文学是绝对不行的/卵

反右开始后,他因短文《惶惑》受到了批判。但他自己觉得没有受到伤害,也没有留下阴影

在劫难逃。单位为完成指标,到底在1958年夏天,把他补划为右派

在沙岭子农科所下放劳动。仅仅一年,干部、工人就一致同意为表现出色的他摘去右派帽子

时代大,个人渺小如浮沤,应当好好的活,适应习惯各种不同生活,才像是个现代人

你应当在任何情形下永远不失去工作信心/始终保持用笔的愿望和信心

近来看了些文学书,血压也下降了些,不免静极思动,心想还可以写个十来本本什么玩意儿的

坐对一丛花,眸子炯如虎。他完成一生中一部很奇特的著作--《中国马铃薯图谱》

《羊舍一夕》:新中国成立后他写的第一篇小说。萧也牧评价说:这才是小说!郭小川兴奋地说:汪曾祺变了!

四年下放/我真正接触了中国的土地、农民/我从农人那里学到了许多东西

第五章祸福相倚《沙家浜》

江青指派北京京剧团将沪剧《芦荡火种》改编成现代京剧,他成为主要执笔者

毛泽东说:故事发生在沙家浜。中国有许多戏用地名为戏名,这出戏就叫《沙家浜》吧。

家,成了他文革风暴中的心灵避风港。儿子反问妈妈:如果(爸爸)真有问题,你为什么不和他划清界限?为什么还给他买酒喝?

正在抬煤的他忽然被突击解放。连回家换件干净衣服也不被允许,军代表说:不成!来不及了!

江青欣赏他的才能,但也只是看重他那枝笔。她多次指示:此人控制使用。

第六章春来老树绽新芽

不被理解的委屈,太盛的牢骚,他曾发狠要剁指以明志;重新提笔写文章,第一篇作品不是小说,不是散文,也不是戏剧,而是一篇民间文学论文

北京出版社要出版他的小说选集,他自己却不热心。林斤澜激动地对他说:/为什么不出呢?/你积极点好不好?

我有个朴素的古典的中国式的想法,就是作品要有益于世道人心

朋友们为被审查的他鸣不平,胡乔木曾想把他调入中国社科院文学研究所;文坛复出,写作积极性也日见高涨,但他的作品一开始并不被人们看好

《北京文学》隆重推出小说专号,在发稿前夕,李清泉临时果断决定,抽下一篇稿件,改发《受戒》

《受戒》的问世,弓I起文坛震动。文坛的创作生态环境因《受戒》的发表而得到积极的推动与改善

他以《受戒》投石问路,从此心里更加踏实。几年后,他道出了一个秘密:《受戒》写的是我初恋的一种朦胧的对爱的感觉

《受戒》成功后,在感到温暖的创作心境下,他写故乡旧生活的作品一发而不可收

1981年全国优秀短篇小说评选揭晓,《大淖记事》榜上有名。作家叶楠惊奇地问:从哪里冒出来一个汪曾祺?

一个淖字令他苦苦思考了几十年。美丽的巧云,其原型竟是一个头发黄黄的、有点邋遢的女人

第七章多情最是故乡人

他不断在作品中流露出思乡之情。县委书记决定:请汪老回乡看看。

他在故乡寻找远去的童年的梦,有喜悦与激动,也有惆怅与感伤

见到继母任氏,他恭恭敬敬地一鞠躬:娘--拜望昔日教过他的张老师、王老师,他呈上两首饱含深情的诗

在向家乡父老介绍写作体会时,说到动情处,他声音哽塞,泪水涌出。六百人的会场寂静无声

在参观了家乡新中国成立后的一系列水利建设工程以后,他惊叹道:呜呼,厥功伟矣!

《皮凤三楦房子》,是他在返乡后无意中采集到的创作成果,这是他惟一以故乡人新中国成立后的生活为背景的小说

42年后重返故乡,圆了他的思乡梦,抚平了他心灵的伤痕,加深了他对家乡的爱,进一步激发了他的创作热情

第八章魂萦梦绕皆因爱

他用80年代人的感情写往日的美和健康的人性

我写小说,是要有真情实感的。我的小说中人物有些是有原型的

历史好像有意要保藏他那份小说创作的才华

第九章硬壳裂开见真性

尽管聂华苓在美国生活20多年了,但她从里到外还是一个中国人。他对聂华苓说:我们是你的娘家人。

在林肯故居,看到那么多人高高兴兴地摸林肯铜像的鼻子,他祝愿:让我们平等地摸别人的鼻子,也让别人摸

他成功地在美国大学发表演讲。在与美国黑人学者探讨民族文化传统和历史时,他感慨地说:没有历史,是悲哀的。

第十章潇洒为人情亦真

假我十年闲粥饭,未知留得几囊诗?

草花随目见,鱼鸟略似真

更有一般堪笑处,六平方米作郇厨

第十一章众口评说汪曾祺

别是一番滋味在心头

为人为文两陶然

他说:我觉得我还是个挺可爱的人

尾声像这样下笔如有神的人已经不多了

附录汪曾祺年谱

后记

查看详情

-

2005-09 印刷

印次: 1

八五品

广东省深圳市

平均发货30小时

成功完成率94.39%

-

九品

北京市通州区

平均发货7小时

成功完成率90.94%

-

八品

广东省汕头市

平均发货11小时

成功完成率94.93%

-

八五品

上海市浦东新区

平均发货7小时

成功完成率97.46%

-

八五品

浙江省嘉兴市

平均发货6小时

成功完成率97.25%

-

八五品

河南省郑州市

平均发货14小时

成功完成率95.83%

-

九品

河南省郑州市

平均发货16小时

成功完成率88.36%

-

八五品

山西省运城市

平均发货5小时

成功完成率96.92%

-

2005-09 印刷

印次: 1

八五品

山东省聊城市

平均发货9小时

成功完成率80.95%

-

九品

辽宁省本溪市

平均发货9小时

成功完成率96.96%

-

八五品

北京市朝阳区

平均发货13小时

成功完成率93.82%

-

九五品

河南省郑州市

平均发货19小时

成功完成率92.31%

-

九品

江苏省南京市

平均发货13小时

成功完成率95.21%

-

九五品

-

九五品

黑龙江省哈尔滨市

平均发货24小时

成功完成率93.57%

-

九品

江苏省南京市

平均发货16小时

成功完成率96.34%

-

九五品

上海市宝山区

平均发货55小时

成功完成率66.67%

-

九品

-

2005-09 印刷

印次: 1

九品

河南省濮阳市

平均发货12小时

成功完成率88.89%

-

九五品

辽宁省葫芦岛市

平均发货9小时

成功完成率95.52%

-

九品

北京市海淀区

平均发货20小时

成功完成率96.08%

-

八五品

陕西省西安市

平均发货10小时

成功完成率100%

-

九品

河南省新乡市

平均发货14小时

成功完成率78.79%

-

九五品

占位居中

占位居中