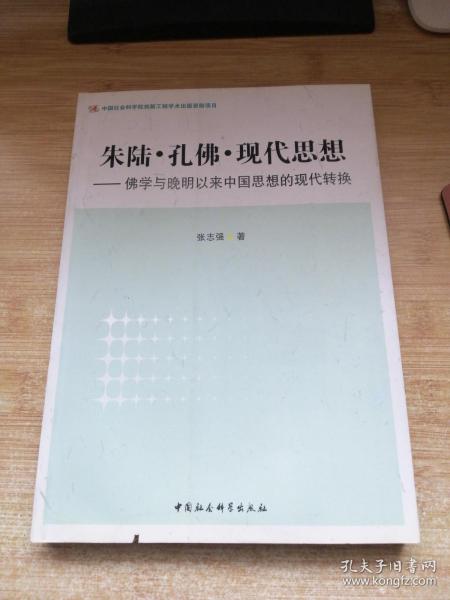

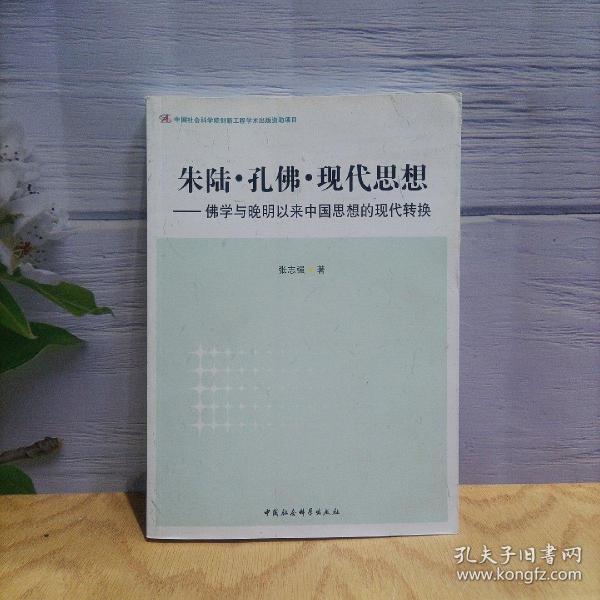

朱陆·孔佛·现代思想:佛学与晚明以来中国思想的现代转换

出版时间:

2012-12

版次:

1

ISBN:

9787516114414

定价:

56.00

装帧:

平装

开本:

16开

纸张:

胶版纸

页数:

300页

字数:

325千字

正文语种:

简体中文

71人买过

-

《朱陆·孔佛·现代思想:佛学与晚明以来中国思想的现代转换》关切的核心主题是佛学与晚明以来中国思想的现代转换问题,围绕此一主题,集中探讨了如下几个贯穿于晚明以来中国思想史中的重要议题:一是孔佛会通是否也可能是一种新文化?二是现代条件下成德之学如何讲?三是共和之后,教化任务由谁承担?《朱陆·孔佛·现代思想:佛学与晚明以来中国思想的现代转换》重点探究了彭绍升、章太炎、欧阳竟无等思想人物,特别对近代唯识学复兴的思想史脉络进行了深入解析。 张志强,男,1969年生于内蒙古呼和浩特市。兰州大学历史学学士(1991年)、北京大学哲学硕士(1994年)、北京大学哲学博士(1997年)。现任中国社会科学院哲学研究所副研究员,中国哲学研究室副主任,兼任中国哲学史学会《中国哲学史》杂志编辑部主任。2000-2001年韩国国立首尔大学哲学研究所、2009年3-7月日本东京大学中国思想文化室访问学者,2011年9月至2012年3月台湾交通大学社会与文化研究所客座教授。曾出版专著一部,译著多部,学术论文三十余篇。 自序

绪论晚明以来中国思想现代转换中的几个议题

第一章从“理学别派”到士人佛学——由明清思想史的主题演进试论近代唯识学的思想特质

第一节前言

第二节朱陆与经史:新理观的发生与“浙东”“浙西”的学术分野

第三节新义理学:是社会理论,还是成德之学?

第四节近代唯识学:如何在“现实性”的基盘上重建成德之学?

第二章王阳明《大学》论与“朱陆”问题的展开——兼论王学流衍与“朱陆”问题在晚明背景下的重构

第一节前言

第二节“朱陆”问题的深化与阳明学的成立

第三节“良知”解释的歧义与王学流衍的分途

第四节阳明学基盘上的“朱陆”问题重构

第三章从“朱陆”到“儒释”:清代思想史的另一种可能性——以彭绍升的“儒释”观为中心

第一节前言

第二节长洲彭氏家学的特质与彭绍升的理学抉择

第三节彭绍升理学抉择的佛学化转化及其思想史意义

第四章生死·道德·革命——晚清“志士”理想中的个体、社会与道德

第一节前言

第二节“有欲以成其公”的道德如何可能?

第三节从“无生主义”到“生生主义”

第四节“无我以建立群体”的理想如何落实?

第五节“依自不依他”与“以他为自”

第五章“操齐物以解纷,明天倪以为量”——论章太炎“齐物”哲学的形成及其意趣

第一节前言:哲学的突破与人格的“回心”

第二节“见谛”的内涵:何谓真?何谓俗?

第三节《齐物论释》的结构:齐物哲学的三个层次

第六章方法与宗旨之间——试论现代学术嬗变中哲学、义理学、经史之学的离合及现代佛学对其的导引

第一节前言

第二节哲学:“义理”与“真理”之间

第三节方法与宗旨之间的体系与知识

第七章经、史、儒关系的重构与“批判儒学”之建立——以《儒学五论》为中心试论蒙文通“儒学”观念的特质

第一节前言:“源流互质”视野下的“大儒学”观

第二节何谓“经学”:“治经之法”还是“治子之法”?

第三节何谓“史学”:“察势观风”还是“损益发展”?

第四节何谓“义理学”:“反本复性”还是“革新发展”?

第五节经、史、义理学相资为用的“批判儒学”之确立

第六节余论:另一种经学向另一种史学的过渡

第八章“哲学”、“史学”与“量论”——现代中国学术思想史上的“真理”、“知识”与“价值”问题

第九章哲学·文明·现代性——“古今中西”之争中的“中国哲学”

第十章“法相”与“唯识”何以分宗?——试论“法相、唯识分宗说”在欧阳竞无佛学思想中的奠基地位

附录一时代·传统·中国哲学——时代课题与中国哲学史研究三十年来的演进逻辑

附录二传统与当代中国——近十年来中国内地传统复兴现象的社会文化脉络

分析

-

内容简介:

《朱陆·孔佛·现代思想:佛学与晚明以来中国思想的现代转换》关切的核心主题是佛学与晚明以来中国思想的现代转换问题,围绕此一主题,集中探讨了如下几个贯穿于晚明以来中国思想史中的重要议题:一是孔佛会通是否也可能是一种新文化?二是现代条件下成德之学如何讲?三是共和之后,教化任务由谁承担?《朱陆·孔佛·现代思想:佛学与晚明以来中国思想的现代转换》重点探究了彭绍升、章太炎、欧阳竟无等思想人物,特别对近代唯识学复兴的思想史脉络进行了深入解析。

-

作者简介:

张志强,男,1969年生于内蒙古呼和浩特市。兰州大学历史学学士(1991年)、北京大学哲学硕士(1994年)、北京大学哲学博士(1997年)。现任中国社会科学院哲学研究所副研究员,中国哲学研究室副主任,兼任中国哲学史学会《中国哲学史》杂志编辑部主任。2000-2001年韩国国立首尔大学哲学研究所、2009年3-7月日本东京大学中国思想文化室访问学者,2011年9月至2012年3月台湾交通大学社会与文化研究所客座教授。曾出版专著一部,译著多部,学术论文三十余篇。

-

目录:

自序

绪论晚明以来中国思想现代转换中的几个议题

第一章从“理学别派”到士人佛学——由明清思想史的主题演进试论近代唯识学的思想特质

第一节前言

第二节朱陆与经史:新理观的发生与“浙东”“浙西”的学术分野

第三节新义理学:是社会理论,还是成德之学?

第四节近代唯识学:如何在“现实性”的基盘上重建成德之学?

第二章王阳明《大学》论与“朱陆”问题的展开——兼论王学流衍与“朱陆”问题在晚明背景下的重构

第一节前言

第二节“朱陆”问题的深化与阳明学的成立

第三节“良知”解释的歧义与王学流衍的分途

第四节阳明学基盘上的“朱陆”问题重构

第三章从“朱陆”到“儒释”:清代思想史的另一种可能性——以彭绍升的“儒释”观为中心

第一节前言

第二节长洲彭氏家学的特质与彭绍升的理学抉择

第三节彭绍升理学抉择的佛学化转化及其思想史意义

第四章生死·道德·革命——晚清“志士”理想中的个体、社会与道德

第一节前言

第二节“有欲以成其公”的道德如何可能?

第三节从“无生主义”到“生生主义”

第四节“无我以建立群体”的理想如何落实?

第五节“依自不依他”与“以他为自”

第五章“操齐物以解纷,明天倪以为量”——论章太炎“齐物”哲学的形成及其意趣

第一节前言:哲学的突破与人格的“回心”

第二节“见谛”的内涵:何谓真?何谓俗?

第三节《齐物论释》的结构:齐物哲学的三个层次

第六章方法与宗旨之间——试论现代学术嬗变中哲学、义理学、经史之学的离合及现代佛学对其的导引

第一节前言

第二节哲学:“义理”与“真理”之间

第三节方法与宗旨之间的体系与知识

第七章经、史、儒关系的重构与“批判儒学”之建立——以《儒学五论》为中心试论蒙文通“儒学”观念的特质

第一节前言:“源流互质”视野下的“大儒学”观

第二节何谓“经学”:“治经之法”还是“治子之法”?

第三节何谓“史学”:“察势观风”还是“损益发展”?

第四节何谓“义理学”:“反本复性”还是“革新发展”?

第五节经、史、义理学相资为用的“批判儒学”之确立

第六节余论:另一种经学向另一种史学的过渡

第八章“哲学”、“史学”与“量论”——现代中国学术思想史上的“真理”、“知识”与“价值”问题

第九章哲学·文明·现代性——“古今中西”之争中的“中国哲学”

第十章“法相”与“唯识”何以分宗?——试论“法相、唯识分宗说”在欧阳竞无佛学思想中的奠基地位

附录一时代·传统·中国哲学——时代课题与中国哲学史研究三十年来的演进逻辑

附录二传统与当代中国——近十年来中国内地传统复兴现象的社会文化脉络

分析

查看详情

-

九五品

河北省保定市

平均发货8小时

成功完成率85.79%

-

全新

广东省广州市

平均发货8小时

成功完成率92.65%

-

全新

广东省广州市

平均发货7小时

成功完成率91.13%

-

九品

河北省廊坊市

平均发货6小时

成功完成率97.76%

-

2012-12 印刷

印次: 1

九品

北京市朝阳区

平均发货19小时

成功完成率89.79%

-

八五品

北京市海淀区

平均发货14小时

成功完成率96.06%

-

2012-12 印刷

印次: 1

九品

北京市昌平区

平均发货22小时

成功完成率96.06%

-

2012-12 印刷

印次: 1

八五品

北京市朝阳区

平均发货19小时

成功完成率89.79%

-

九五品

福建省漳州市

平均发货10小时

成功完成率94.21%

-

九品

湖北省武汉市

平均发货11小时

成功完成率94.8%

-

九五品

-

八五品

河北省张家口市

平均发货17小时

成功完成率84.83%

-

九五品

-

九五品

福建省漳州市

平均发货8小时

成功完成率68.75%

占位居中

占位居中