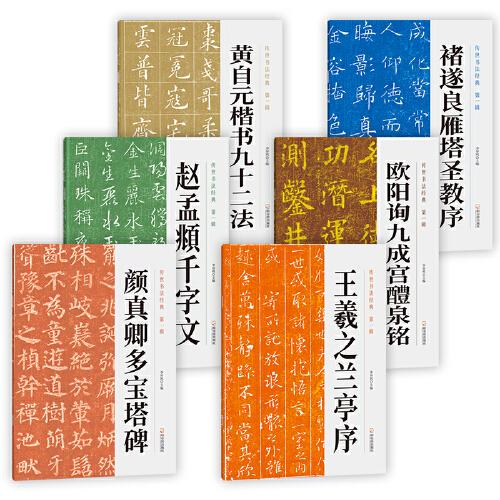

传世书法经典 第一辑(套装共6册)

出版时间:

2021-05

版次:

1

ISBN:

9787548459583

定价:

25.00

装帧:

其他

开本:

16开

纸张:

胶版纸

22人买过

-

《传世书法经典》(*辑)一共套装6册,分别为《王羲之兰亭序》《欧阳询九成宫醴泉铭》《褚遂良雁塔圣教序》《赵孟頫千字文》《颜真卿多宝塔碑》及《黄自元楷书九十二法》。其册别简介如下:

《王羲之兰亭序》:东晋永和九年(353年),农历三月初三,王羲之与谢安、孙绰等四十余名好友在绍兴兰亭举行集会活动,众人饮酒赋诗,其乐融融。王羲之即兴挥毫写下《兰亭序》,记录时人雅集场景。其随意挥洒,无意间成就了“天下*行书”。《兰亭序》仅有二十八行,三百二十四字,却因天时地利人和,效果被挥发至极致,之后再难复制。正文中,以“之”字为例,序中有二十余“之”,然而姿态各异,各有章法。《序》文飘若游云,矫若惊龙。后世赞颂王羲之书法,溢美之词灿若星河。简而言之,一部《兰亭序》,便已封神,成为书法界楷模、乃至结界,历代书家无不顶礼膜拜。高居庙堂也好,或身处江湖之远,但凡研习揣摩书法,皆无视跨越之。王羲之书圣之地位,牢不可撼。本版《兰亭序》为唐代临摹绢本,文后另附王氏《黄庭经》一部,供研习欣赏。

《九成宫醴泉铭》:成于唐太宗贞观六年(632年)。时值盛夏,唐太宗于九成宫(隋文帝时期之仁寿宫,后更名)避暑,偶然间发现一处泉水,欣喜不已,遂令魏征撰文,欧阳询书丹,记录了这一避暑偶遇。该碑文除了介绍九成宫的雄伟壮观,醴泉的发现始末外,尤其歌颂了太宗皇帝的文治武功,厉行节俭的优秀品质,并刊引典籍点睛醴泉的出现是“天子令德”所致,然后引出“居高思坠,持满戒盈”的谏诤之言,以隋炀帝覆亡为鉴。《九成宫醴泉铭》是欧阳询晚年之作,气象庄严,行距疏朗,结体修长,上窄下宽。通篇下来,气韵萧然,化险为夷,瘦硬中携温润。后世给予《九成宫醴泉铭》极高的评价,溢美之词数不胜数。简言之,“《醴泉铭》为正书*”“天下*楷书”。

《褚遂良雁塔圣教序》:《雁塔圣教序》又称《慈恩寺圣教序》。唐高宗永徽四年(653年)立,共立有两块石碑,分别在陕西西安大雁塔底层南门门洞两侧的两个砖龛之中,两碑碑额、碑文书写方向左右呼应对称,共一千四百六十三字。上碑为序碑,全称《大唐三藏圣教序》,在塔底层南面券门西侧砖龛中,唐太宗李世民撰文,褚遂良书丹,碑文二十一行,每行四十二字,由右向左;下碑为序记碑,全称《大唐皇帝述三藏圣教序记》,位于塔底层南面券门东侧砖龛内,唐高宗李治撰,褚遂良书,碑文二十行,每行四十字,由左向右。万文韶为碑刻字。书写此文时,褚遂良五十八岁,书法风格已臻化境,笔锋一咏三叹,“美女婵娟似不轻于罗绮,铅华绰约甚有余态。”清人甚至给予了冠绝唐碑的极高评价。《雁塔圣教序》是后人研习唐楷的绝佳范本。

《赵孟頫千字文》:《千字文》本为梁代周兴嗣所作,是当时流传很广的启蒙读物。其行文通俗优美,善用典故,内涵丰富。历代书家多爱手书一卷,因此传世版本极多。而在众多书家中,赵孟頫可以说是对《千字文》情有独钟,如果说在他之前有陈隋时期的智永和尚(王羲之七世孙)不断书写《千字文》达八百余份,那么在那之后也就只有赵孟頫能够达到如此痴迷的程度,赵曾自称“二十年来写《千字》以百数”。临摹、创作,应有尽有,想起便写,以书《千字文》为乐,因此赵孟頫身后留下的版本非常多。本版为日本藏本,真草行文,用笔温润圆劲,细腻简静端庄,意在示人以法度。赵孟頫的《千字文》被认为是书法初学者入门的绝佳范本。

《颜真卿多宝塔碑》:《多宝塔碑》,全称《大唐西京千福寺多宝佛塔感应碑》,是唐玄宗天宝十一年(752年),由名士岑勋(即李白《将进酒》中的岑夫子,岑参从弟。师法张旭)撰文、书法家徐浩题额、颜真卿书丹、碑刻家史华刻石合力而成,为楷书书法中的精品。《多宝塔碑》共三十四行,满行六十六字,主要记载了西京龙兴寺禅师楚金创建多宝佛塔之原委及修建的经过。这一年,颜真卿的书碑作品渐多,已经享有盛誉。这一时期,其笔力端庄、沉稳、雄毅,“点画皆有筋骨”“其劲险之状,明利媚好”,脱初唐之轨迹,渐自成一家。在颜真卿留下的诸多碑文中,《多宝塔碑》存字较多,碑版精良,后世学习颜体者,多愿从此碑入手,入其堂奥。民间流传拓本很多,本版为明代拓本,藏于日本。

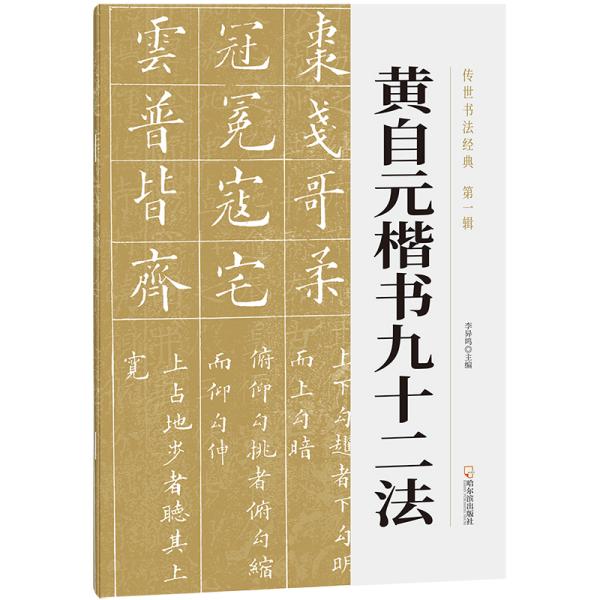

《黄自元楷书九十二法》:黄自元自幼学习书法,初学颜真卿、柳公权,又师法欧阳询、王羲之、王献之等名家。从创作《楷书千字文》到《间架结构九十二法》,透露着黄自元研习书法的行进脉络。《间架结构九十二法》,即本版《黄自元楷书九十二法》,是他的成名之作,付梓于光绪甲申年(1884年)。当时黄自元四十七岁,书法认知、技艺已日臻纯熟,极富个人见地。需要说明的是,《间架结构九十二法》是黄氏临摹清代名士邵瑛(乾隆四十九年进士)的《间架结构摘要九十二法》的心得,以心得化口诀,辅以临字说明,由此成为书法入门的珍贵启蒙法帖。《间架结构九十二法》是黄自元一生钻研书法研习楷书的总结之作。他介绍推广邵英的作品,也无心插柳成就了一段佳话,让世人知道了邵英的存在与不凡的成就。其推广之功,与成集之功相得益彰。 王羲之,字逸少,琅琊临沂(今山东省临沂市)人。东晋大臣、书法家,丹阳尹王旷第二子,太尉郗鉴之婿。作为名门琅琊王氏之后,王羲之凭门荫入仕,历任秘书郎、江州刺史、会稽太守,累迁右军将军,因此又有“王右军”之称。永和十一年(355年)三月,王羲之称病弃官,携子由无锡徙居至绍兴。从此建书楼,植桑果,教子弟,赋诗文,作书画,以放鹅弋钓为娱,游遍世间山水。升平五年(361年),于会稽金庭(今浙江省绍兴)辞世。王羲之一生洒脱,书法天分极高,造诣浑厚,在书法史上有“书圣”美誉,与钟繇并称“钟王”,与子王献之合称“二王”,对后世影响深远。

欧阳询,字信本,潭州临湘县(今湖南省长沙市)人。唐朝书法家。隋炀帝时期任太常博士。唐高祖武德五年(622年),授侍中,累迁银青光禄大夫、给事中、太子率更令、弘文馆学士,封渤海县男。主持编撰《艺文类聚》。唐太宗贞观十五年(641年)辞世,时年八十五岁。欧阳询书法造诣精深,号“欧体”,与虞世南、褚遂良、薛稷并称“初唐四大家”。其子欧阳通亦擅长书法,父子二人合称“大小欧”。与颜真卿、柳公权、赵孟頫并称“楷书四大家”。除了楷书碑文传世外,还著有《八诀》《传授诀》《用笔论》《三十六法》等书法论著。

褚遂良,字登善,杭州钱塘(今浙江省杭州市)人。唐朝政治家、书法家,弘文馆学士褚亮之子。褚遂良出身河南褚氏,博学多才,精通文史。隋朝末年,追随西秦霸王薛举,任通事舍人。附唐后受到唐太宗重用,历任谏议大夫、黄门侍郎,累迁中书令,执掌朝政。唐高宗继位后,封河南郡公,历任同州刺史、吏部尚书,累迁右仆射、参知政事。反对册立武则天为后,被贬为潭州(今长沙)都督。武后掌权后,迁桂州(今桂林)都督,再贬爱州(今越南清化)刺史,卒于任上。追赠右仆射。谥号“文忠”。玄宗天宝六年(747年),配享唐高宗庙庭,累赠太尉。褚遂良工于书法,初学虞世南,后学王羲之,与欧阳询、虞世南、薛稷并称“初唐四大家”,有《房玄龄碑》《孟法师碑》《雁塔圣教序》等传世。

赵孟頫,字子昂,号松雪道人,又号水晶宫道人,吴兴人(今浙江省湖州市)。南宋末期至元朝初期官员、书法家、画家、诗人,宋太祖赵匡胤十一世孙、秦王赵德芳嫡派子孙;受元世祖、武宗、仁宗、英宗四朝礼敬。历任集贤直学士、济南路总管府事、江浙等处儒学提举、翰林侍读学士等职,累官翰林学士承旨、荣禄大夫。元至治二年(1322年)辞世,时年六十九岁。谥号“文敏”。赵孟頫一生多才博学,其中书法造诣极深,风格秀逸、严整,笔法圆熟,楷行之书尤为著名,创立“赵体”,与欧阳询、颜真卿、柳公权并称“楷书四大家”。有《松雪斋文集》传世。

颜真卿,字清臣,别号应方,京兆万年人(今陕西省西安市)。唐朝著名书法家,一代名臣。唐玄宗开元二十二年进士,历任监察御史、殿中侍御史。后因得罪权贵,遭贬官为平原太守,世称“颜平原”。唐代宗时期官至吏部尚书、太子太师,封鲁郡公。兴元元年,被叛将李希烈缢杀。追赠司徒,谥号“文忠”。颜真卿书法精妙,初学褚遂良,后师从张旭。其正楷雄浑端庄,行书遒劲如虹,有“颜筋柳骨”美誉,对后世影响很大。又与欧阳询、赵孟頫、柳公权并称“楷书四大家”。宋人辑有《颜鲁公集》。

黄自元,字敬舆,号澹叟,湖南省安化县龙塘乡人,清末书法家、实业家。生于道光十七年(1837年),同治六年(1867年)中举,第二年于殿试中榜眼(位列第二),授翰林院编修,从此入仕。曾任顺天乡试同考官(协同主考官阅卷)、江南乡试副考官。民国七年(1918年)病逝,时年八十一岁。

-

内容简介:

《传世书法经典》(*辑)一共套装6册,分别为《王羲之兰亭序》《欧阳询九成宫醴泉铭》《褚遂良雁塔圣教序》《赵孟頫千字文》《颜真卿多宝塔碑》及《黄自元楷书九十二法》。其册别简介如下:

《王羲之兰亭序》:东晋永和九年(353年),农历三月初三,王羲之与谢安、孙绰等四十余名好友在绍兴兰亭举行集会活动,众人饮酒赋诗,其乐融融。王羲之即兴挥毫写下《兰亭序》,记录时人雅集场景。其随意挥洒,无意间成就了“天下*行书”。《兰亭序》仅有二十八行,三百二十四字,却因天时地利人和,效果被挥发至极致,之后再难复制。正文中,以“之”字为例,序中有二十余“之”,然而姿态各异,各有章法。《序》文飘若游云,矫若惊龙。后世赞颂王羲之书法,溢美之词灿若星河。简而言之,一部《兰亭序》,便已封神,成为书法界楷模、乃至结界,历代书家无不顶礼膜拜。高居庙堂也好,或身处江湖之远,但凡研习揣摩书法,皆无视跨越之。王羲之书圣之地位,牢不可撼。本版《兰亭序》为唐代临摹绢本,文后另附王氏《黄庭经》一部,供研习欣赏。

《九成宫醴泉铭》:成于唐太宗贞观六年(632年)。时值盛夏,唐太宗于九成宫(隋文帝时期之仁寿宫,后更名)避暑,偶然间发现一处泉水,欣喜不已,遂令魏征撰文,欧阳询书丹,记录了这一避暑偶遇。该碑文除了介绍九成宫的雄伟壮观,醴泉的发现始末外,尤其歌颂了太宗皇帝的文治武功,厉行节俭的优秀品质,并刊引典籍点睛醴泉的出现是“天子令德”所致,然后引出“居高思坠,持满戒盈”的谏诤之言,以隋炀帝覆亡为鉴。《九成宫醴泉铭》是欧阳询晚年之作,气象庄严,行距疏朗,结体修长,上窄下宽。通篇下来,气韵萧然,化险为夷,瘦硬中携温润。后世给予《九成宫醴泉铭》极高的评价,溢美之词数不胜数。简言之,“《醴泉铭》为正书*”“天下*楷书”。

《褚遂良雁塔圣教序》:《雁塔圣教序》又称《慈恩寺圣教序》。唐高宗永徽四年(653年)立,共立有两块石碑,分别在陕西西安大雁塔底层南门门洞两侧的两个砖龛之中,两碑碑额、碑文书写方向左右呼应对称,共一千四百六十三字。上碑为序碑,全称《大唐三藏圣教序》,在塔底层南面券门西侧砖龛中,唐太宗李世民撰文,褚遂良书丹,碑文二十一行,每行四十二字,由右向左;下碑为序记碑,全称《大唐皇帝述三藏圣教序记》,位于塔底层南面券门东侧砖龛内,唐高宗李治撰,褚遂良书,碑文二十行,每行四十字,由左向右。万文韶为碑刻字。书写此文时,褚遂良五十八岁,书法风格已臻化境,笔锋一咏三叹,“美女婵娟似不轻于罗绮,铅华绰约甚有余态。”清人甚至给予了冠绝唐碑的极高评价。《雁塔圣教序》是后人研习唐楷的绝佳范本。

《赵孟頫千字文》:《千字文》本为梁代周兴嗣所作,是当时流传很广的启蒙读物。其行文通俗优美,善用典故,内涵丰富。历代书家多爱手书一卷,因此传世版本极多。而在众多书家中,赵孟頫可以说是对《千字文》情有独钟,如果说在他之前有陈隋时期的智永和尚(王羲之七世孙)不断书写《千字文》达八百余份,那么在那之后也就只有赵孟頫能够达到如此痴迷的程度,赵曾自称“二十年来写《千字》以百数”。临摹、创作,应有尽有,想起便写,以书《千字文》为乐,因此赵孟頫身后留下的版本非常多。本版为日本藏本,真草行文,用笔温润圆劲,细腻简静端庄,意在示人以法度。赵孟頫的《千字文》被认为是书法初学者入门的绝佳范本。

《颜真卿多宝塔碑》:《多宝塔碑》,全称《大唐西京千福寺多宝佛塔感应碑》,是唐玄宗天宝十一年(752年),由名士岑勋(即李白《将进酒》中的岑夫子,岑参从弟。师法张旭)撰文、书法家徐浩题额、颜真卿书丹、碑刻家史华刻石合力而成,为楷书书法中的精品。《多宝塔碑》共三十四行,满行六十六字,主要记载了西京龙兴寺禅师楚金创建多宝佛塔之原委及修建的经过。这一年,颜真卿的书碑作品渐多,已经享有盛誉。这一时期,其笔力端庄、沉稳、雄毅,“点画皆有筋骨”“其劲险之状,明利媚好”,脱初唐之轨迹,渐自成一家。在颜真卿留下的诸多碑文中,《多宝塔碑》存字较多,碑版精良,后世学习颜体者,多愿从此碑入手,入其堂奥。民间流传拓本很多,本版为明代拓本,藏于日本。

《黄自元楷书九十二法》:黄自元自幼学习书法,初学颜真卿、柳公权,又师法欧阳询、王羲之、王献之等名家。从创作《楷书千字文》到《间架结构九十二法》,透露着黄自元研习书法的行进脉络。《间架结构九十二法》,即本版《黄自元楷书九十二法》,是他的成名之作,付梓于光绪甲申年(1884年)。当时黄自元四十七岁,书法认知、技艺已日臻纯熟,极富个人见地。需要说明的是,《间架结构九十二法》是黄氏临摹清代名士邵瑛(乾隆四十九年进士)的《间架结构摘要九十二法》的心得,以心得化口诀,辅以临字说明,由此成为书法入门的珍贵启蒙法帖。《间架结构九十二法》是黄自元一生钻研书法研习楷书的总结之作。他介绍推广邵英的作品,也无心插柳成就了一段佳话,让世人知道了邵英的存在与不凡的成就。其推广之功,与成集之功相得益彰。

-

作者简介:

王羲之,字逸少,琅琊临沂(今山东省临沂市)人。东晋大臣、书法家,丹阳尹王旷第二子,太尉郗鉴之婿。作为名门琅琊王氏之后,王羲之凭门荫入仕,历任秘书郎、江州刺史、会稽太守,累迁右军将军,因此又有“王右军”之称。永和十一年(355年)三月,王羲之称病弃官,携子由无锡徙居至绍兴。从此建书楼,植桑果,教子弟,赋诗文,作书画,以放鹅弋钓为娱,游遍世间山水。升平五年(361年),于会稽金庭(今浙江省绍兴)辞世。王羲之一生洒脱,书法天分极高,造诣浑厚,在书法史上有“书圣”美誉,与钟繇并称“钟王”,与子王献之合称“二王”,对后世影响深远。

欧阳询,字信本,潭州临湘县(今湖南省长沙市)人。唐朝书法家。隋炀帝时期任太常博士。唐高祖武德五年(622年),授侍中,累迁银青光禄大夫、给事中、太子率更令、弘文馆学士,封渤海县男。主持编撰《艺文类聚》。唐太宗贞观十五年(641年)辞世,时年八十五岁。欧阳询书法造诣精深,号“欧体”,与虞世南、褚遂良、薛稷并称“初唐四大家”。其子欧阳通亦擅长书法,父子二人合称“大小欧”。与颜真卿、柳公权、赵孟頫并称“楷书四大家”。除了楷书碑文传世外,还著有《八诀》《传授诀》《用笔论》《三十六法》等书法论著。

褚遂良,字登善,杭州钱塘(今浙江省杭州市)人。唐朝政治家、书法家,弘文馆学士褚亮之子。褚遂良出身河南褚氏,博学多才,精通文史。隋朝末年,追随西秦霸王薛举,任通事舍人。附唐后受到唐太宗重用,历任谏议大夫、黄门侍郎,累迁中书令,执掌朝政。唐高宗继位后,封河南郡公,历任同州刺史、吏部尚书,累迁右仆射、参知政事。反对册立武则天为后,被贬为潭州(今长沙)都督。武后掌权后,迁桂州(今桂林)都督,再贬爱州(今越南清化)刺史,卒于任上。追赠右仆射。谥号“文忠”。玄宗天宝六年(747年),配享唐高宗庙庭,累赠太尉。褚遂良工于书法,初学虞世南,后学王羲之,与欧阳询、虞世南、薛稷并称“初唐四大家”,有《房玄龄碑》《孟法师碑》《雁塔圣教序》等传世。

赵孟頫,字子昂,号松雪道人,又号水晶宫道人,吴兴人(今浙江省湖州市)。南宋末期至元朝初期官员、书法家、画家、诗人,宋太祖赵匡胤十一世孙、秦王赵德芳嫡派子孙;受元世祖、武宗、仁宗、英宗四朝礼敬。历任集贤直学士、济南路总管府事、江浙等处儒学提举、翰林侍读学士等职,累官翰林学士承旨、荣禄大夫。元至治二年(1322年)辞世,时年六十九岁。谥号“文敏”。赵孟頫一生多才博学,其中书法造诣极深,风格秀逸、严整,笔法圆熟,楷行之书尤为著名,创立“赵体”,与欧阳询、颜真卿、柳公权并称“楷书四大家”。有《松雪斋文集》传世。

颜真卿,字清臣,别号应方,京兆万年人(今陕西省西安市)。唐朝著名书法家,一代名臣。唐玄宗开元二十二年进士,历任监察御史、殿中侍御史。后因得罪权贵,遭贬官为平原太守,世称“颜平原”。唐代宗时期官至吏部尚书、太子太师,封鲁郡公。兴元元年,被叛将李希烈缢杀。追赠司徒,谥号“文忠”。颜真卿书法精妙,初学褚遂良,后师从张旭。其正楷雄浑端庄,行书遒劲如虹,有“颜筋柳骨”美誉,对后世影响很大。又与欧阳询、赵孟頫、柳公权并称“楷书四大家”。宋人辑有《颜鲁公集》。

黄自元,字敬舆,号澹叟,湖南省安化县龙塘乡人,清末书法家、实业家。生于道光十七年(1837年),同治六年(1867年)中举,第二年于殿试中榜眼(位列第二),授翰林院编修,从此入仕。曾任顺天乡试同考官(协同主考官阅卷)、江南乡试副考官。民国七年(1918年)病逝,时年八十一岁。

查看详情

-

全新

浙江省嘉兴市

平均发货13小时

成功完成率94.91%

-

全新

广东省广州市

平均发货7小时

成功完成率94.29%

-

全新

山东省烟台市

平均发货15小时

成功完成率93.38%

-

黄自元楷书九十二法、

全新正版书籍,假一罚十(图片为标准图,仅供参考。以标题为准,不了解的可以询问客服。) 可开发票

全新

北京市朝阳区

平均发货12小时

成功完成率96.84%

-

全新

江苏省南京市

平均发货6小时

成功完成率96.7%

-

全新

江苏省南京市

平均发货6小时

成功完成率96.7%

-

全新

江苏省南京市

平均发货6小时

成功完成率96.7%

-

全新

江苏省南京市

平均发货6小时

成功完成率96.7%

-

全新

江苏省南京市

平均发货6小时

成功完成率96.7%

-

全新

山东省烟台市

平均发货15小时

成功完成率93.67%

-

全新

江苏省南京市

平均发货5小时

成功完成率98.39%

-

全新

江苏省南京市

平均发货5小时

成功完成率98.39%

-

全新

江苏省南京市

平均发货5小时

成功完成率98.39%

-

全新

江苏省南京市

平均发货5小时

成功完成率98.39%

-

全新

江苏省南京市

平均发货5小时

成功完成率98.39%

-

全新

天津市西青区

平均发货15小时

成功完成率91.09%

-

2

2

全新

天津市西青区

平均发货15小时

成功完成率91.09%

-

全新

天津市西青区

平均发货15小时

成功完成率91.09%

-

全新

四川省成都市

平均发货21小时

成功完成率78.73%

-

黄自元楷书九十二法、

全新正版书籍,假一罚十(图片为标准图,仅供参考。以标题为准,不了解的可以询问客服。) 可开发票

全新

北京市朝阳区

平均发货11小时

成功完成率96.19%

-

黄自元楷书九十二法、

全新正版书籍,假一罚十(图片为标准图,仅供参考。以标题为准,不了解的可以询问客服。) 可开发票

全新

北京市朝阳区

平均发货18小时

成功完成率96.15%

-

全新

北京市房山区

平均发货27小时

成功完成率83.7%

-

全新

广东省广州市

平均发货17小时

成功完成率94.75%

-

全新

江苏省无锡市

平均发货8小时

成功完成率96.08%

-

全新

河北省保定市

平均发货13小时

成功完成率80.82%

-

全新

广东省广州市

平均发货17小时

成功完成率93.26%

-

全新

广东省广州市

平均发货16小时

成功完成率92.16%

-

全新

江苏省无锡市

平均发货8小时

成功完成率96.08%

-

全新

江苏省无锡市

平均发货8小时

成功完成率96.08%

-

全新

江苏省无锡市

平均发货8小时

成功完成率96.08%

-

全新

江苏省无锡市

平均发货8小时

成功完成率96.08%

-

全新

江苏省南京市

平均发货4小时

成功完成率97.76%

-

全新

江苏省南京市

平均发货4小时

成功完成率97.76%

-

全新

江苏省南京市

平均发货4小时

成功完成率97.76%

-

全新

江苏省南京市

平均发货4小时

成功完成率97.76%

-

全新

江苏省南京市

平均发货4小时

成功完成率97.76%

-

全新

北京市朝阳区

平均发货17小时

成功完成率87.83%

-

全新

四川省成都市

平均发货22小时

成功完成率90.88%

-

黄自元楷书九十二法(

全新正版书籍,假一罚十(图片为标准图,仅供参考。以标题为准,不了解的可以询问客服。) 可开发票

全新

北京市朝阳区

平均发货12小时

成功完成率96.84%

-

黄自元楷书九十二法

按标题名购买,批量下载图片有时不对应,多本图片为其中一本,有问题请联系客服。

全新

河北省保定市

平均发货28小时

成功完成率89.22%

-

2

2

全新

河北省保定市

平均发货15小时

成功完成率92.6%

-

2

2

全新

江苏省无锡市

平均发货10小时

成功完成率96.74%

-

王羲之兰亭序

按标题名购买,批量下载图片有时不对应,多本图片为其中一本,有问题请联系客服。

全新

河北省保定市

平均发货28小时

成功完成率89.22%

-

2

2

全新

河北省保定市

平均发货15小时

成功完成率92.6%

-

2

2

全新

河北省保定市

平均发货15小时

成功完成率92.6%

-

2

2

全新

河北省保定市

平均发货15小时

成功完成率92.6%

-

欧阳询九成宫醴泉铭

按标题名购买,批量下载图片有时不对应,多本图片为其中一本,有问题请联系客服。

全新

河北省保定市

平均发货28小时

成功完成率89.22%

-

2

2

全新

江苏省无锡市

平均发货10小时

成功完成率96.74%

-

2

2

全新

江苏省无锡市

平均发货10小时

成功完成率96.74%

-

2

2

全新

江苏省无锡市

平均发货10小时

成功完成率96.74%

占位居中

占位居中