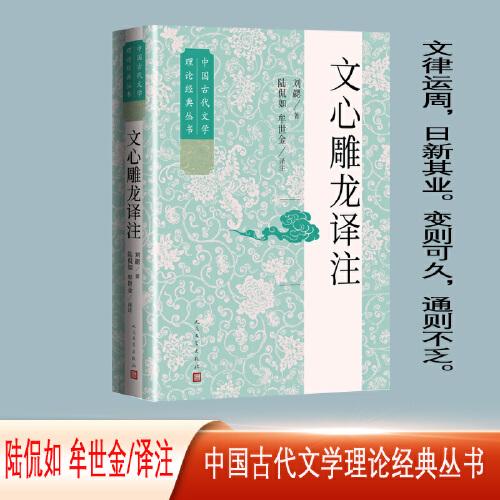

文心雕龙译注(中国古代文学理论经典丛书)

出版时间:

2024-06

版次:

1

ISBN:

9787020183753

定价:

80.00

装帧:

平装

开本:

16开

页数:

744页

字数:

606千字

15人买过

-

文心雕龙被称为“作者之章程,艺林之准的”,因其“体大虑周”而备受现当代学人推重。研究它的学问成为一门显学,被称为“龙学”。在诸多译注本中,陆侃如和牟世金先生撰写的文心雕龙译注,因其注释准确详明、翻译圆融畅达而成为经典。这是一部融学术和普及于一炉的全注全译本,可以读者走进“龙学”的殿堂。

牟世金(1928—1989),重庆忠县人。1948年四川省立万县师范学校,1949年任忠县南賨中学语文教员。同年12月入军政大学,后分配到二野十一军军部,寻调海军青岛基地,1955年转业到地方。1956年入山东大学中文系,后留任助教,1973年升讲师,1980年升副教授,1983年升教授。曾任山东大学中文系主任、文心雕龙研究室主任、山东大学文科学术委员会主任;兼任中国古代文论学会常务理事,中国文心雕龙学会常务理事、秘书长。在会科学文学文学遗产光明报文史哲等报刊发表学术百余篇,出版著作十几种,代表作有文心雕龙研究文心雕龙译注雕龙集雕龙后集刘勰年谱汇等。

引论

一、产生《文心雕龙》的历史条件

二、刘勰的生和思想

三、《文心雕龙》的论及其理论体系

四、叙笔——对前人创作经验的结

五、创作论

(一)割情析采

(二)创作论的纲

(三)摘神、——艺术构思和艺术风格

(四)图风、势——对作品的要求和具体要求

(五)苞会、通——从《通变》到《附会》

(六)阅声、字——从《声律》到《练字》

(七)《术》——创作论的结

六、批

结语

一、原道

二、征圣

三、宗经

四、正纬

五、辨

六、明诗

……

-

内容简介:

文心雕龙被称为“作者之章程,艺林之准的”,因其“体大虑周”而备受现当代学人推重。研究它的学问成为一门显学,被称为“龙学”。在诸多译注本中,陆侃如和牟世金先生撰写的文心雕龙译注,因其注释准确详明、翻译圆融畅达而成为经典。这是一部融学术和普及于一炉的全注全译本,可以读者走进“龙学”的殿堂。

-

作者简介:

牟世金(1928—1989),重庆忠县人。1948年四川省立万县师范学校,1949年任忠县南賨中学语文教员。同年12月入军政大学,后分配到二野十一军军部,寻调海军青岛基地,1955年转业到地方。1956年入山东大学中文系,后留任助教,1973年升讲师,1980年升副教授,1983年升教授。曾任山东大学中文系主任、文心雕龙研究室主任、山东大学文科学术委员会主任;兼任中国古代文论学会常务理事,中国文心雕龙学会常务理事、秘书长。在会科学文学文学遗产光明报文史哲等报刊发表学术百余篇,出版著作十几种,代表作有文心雕龙研究文心雕龙译注雕龙集雕龙后集刘勰年谱汇等。

-

目录:

引论

一、产生《文心雕龙》的历史条件

二、刘勰的生和思想

三、《文心雕龙》的论及其理论体系

四、叙笔——对前人创作经验的结

五、创作论

(一)割情析采

(二)创作论的纲

(三)摘神、——艺术构思和艺术风格

(四)图风、势——对作品的要求和具体要求

(五)苞会、通——从《通变》到《附会》

(六)阅声、字——从《声律》到《练字》

(七)《术》——创作论的结

六、批

结语

一、原道

二、征圣

三、宗经

四、正纬

五、辨

六、明诗

……

查看详情

-

2

2

全新

广东省广州市

平均发货17小时

成功完成率95.31%

-

2

2

全新

广东省广州市

平均发货18小时

成功完成率95.79%

-

全新

天津市东丽区

平均发货15小时

成功完成率89.7%

-

2

2

全新

广东省广州市

平均发货18小时

成功完成率95.57%

-

2

2

全新

广东省广州市

平均发货18小时

成功完成率95.69%

-

全新

北京市大兴区

平均发货15小时

成功完成率91.19%

-

2

2

全新

北京市西城区

平均发货20小时

成功完成率86.91%

-

全新

河北省保定市

平均发货17小时

成功完成率92.74%

-

全新

河北省廊坊市

平均发货13小时

成功完成率90.07%

-

全新

广东省广州市

24小时内发货

成功完成率93.44%

-

2

2

全新

广东省广州市

平均发货16小时

成功完成率91.18%

-

2

2

全新

四川省成都市

平均发货26小时

成功完成率89.35%

-

2

2

全新

江西省南昌市

平均发货25小时

成功完成率90.34%

-

全新

河北省保定市

平均发货21小时

成功完成率75.03%

-

全新

河北省保定市

平均发货21小时

成功完成率75.03%

-

全新

河北省保定市

平均发货26小时

成功完成率83.17%

-

文心雕龙译注

正版全新,极速发货,支持7天无理由退货,可开电子发票

全新

北京市朝阳区

平均发货17小时

成功完成率92.5%

-

全新

河北省保定市

平均发货26小时

成功完成率83.17%

-

2

2

全新

-

全新

江西省南昌市

平均发货22小时

成功完成率82.21%

-

全新

-

全新

湖北省武汉市

平均发货17小时

成功完成率92.16%

-

文心雕龙译注

①全新正版,现货速发,7天无理由退换货②天津、成都、无锡、广东等多仓就近发货,订单最迟48小时内发出③无法指定快递④可开电子发票,不清楚的请咨询客服。

全新

湖北省武汉市

平均发货18小时

成功完成率92.31%

-

全新

天津市东丽区

平均发货15小时

成功完成率89.7%

-

全新

河北省保定市

平均发货29小时

成功完成率80.57%

-

全新

河北省保定市

平均发货18小时

成功完成率88.78%

-

全新

河北省保定市

平均发货18小时

成功完成率78.52%

-

全新

河北省保定市

平均发货18小时

成功完成率88.78%

-

2

2

全新

广东省广州市

平均发货18小时

成功完成率95.08%

-

全新

河北省保定市

平均发货18小时

成功完成率88.78%

-

九五品

北京市海淀区

平均发货43小时

成功完成率40.54%

-

全新

广东省佛山市

平均发货34小时

成功完成率91.01%

-

全新

天津市东丽区

平均发货15小时

成功完成率89.7%

-

文心雕龙译注(

全新正版书籍,假一罚十,节假日发货(图片为标准图,仅供参考。以标题为准,不了解的可以询问客服。)

全新

北京市朝阳区

平均发货18小时

成功完成率93.67%

-

全新

河北省保定市

平均发货26小时

成功完成率79.04%

-

全新

广东省佛山市

平均发货39小时

成功完成率89.14%

-

文心雕龙译注!

全新正版书籍,假一罚十,节假日正常发货(图片为标准图,仅供参考。以标题为准,不了解的可以询问客服。)

全新

北京市朝阳区

平均发货18小时

成功完成率93.67%

-

全新

河北省保定市

平均发货30小时

成功完成率81.88%

-

全新

天津市河北区

03月05日前发货

成功完成率78.31%

-

全新

江苏省无锡市

平均发货13小时

成功完成率84.43%

-

全新

河北省保定市

平均发货30小时

成功完成率81.5%

-

全新

北京市房山区

平均发货23小时

成功完成率76.66%

-

全新

北京市房山区

平均发货21小时

成功完成率79.94%

-

全新

北京市房山区

平均发货21小时

成功完成率80.32%

-

全新

北京市房山区

平均发货21小时

成功完成率79.94%

-

2

2

全新

广东省东莞市

平均发货17小时

成功完成率92.6%

-

2

2

文心雕龙译注

新华书店全新正版,极速发货,假一罚十,可开电子发票,请放心购买。

全新

天津市西青区

平均发货16小时

成功完成率93.36%

-

中国古典文学理论经典丛书-文心雕龙译注

①全新正版,现货速发,7天无理由退换货②天津、成都、无锡、广东等多仓就近发货,订单最迟48小时内发出③无法指定快递④可开电子发票,不清楚的请咨询客服。

全新

浙江省嘉兴市

平均发货18小时

成功完成率92.31%

-

文心雕龙译注

批量下载数据,有图片和标题名不是一种书,要按标题名购买。

全新

河北省保定市

平均发货25小时

成功完成率91.89%

-

全新

河北省保定市

平均发货15小时

成功完成率93.03%

占位居中

占位居中