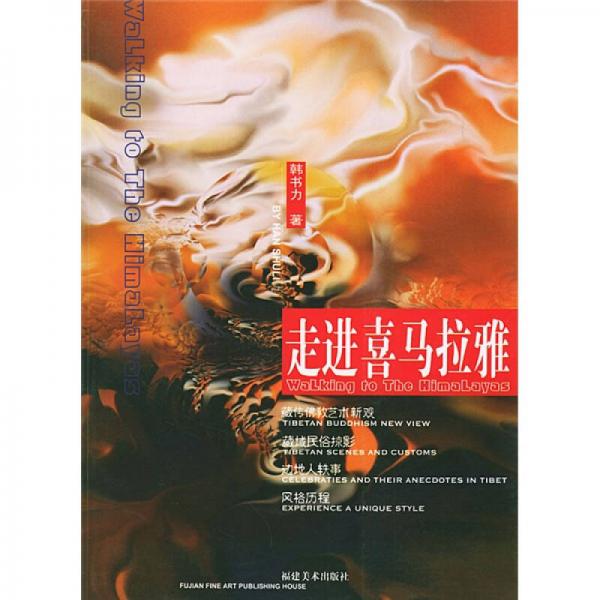

走进喜马拉雅

出版时间:

2002-06

版次:

1

ISBN:

9787539311326

定价:

63.00

装帧:

平装

开本:

16开

纸张:

胶版纸

页数:

98页

正文语种:

简体中文

-

韩书力著,大16开软精全彩印112页,介绍西藏佛教绘画、雕塑、彩绘、法器、佛像、石刻、艺术,藏域民俗风情、民间工艺品、藏族画家作品、韩书力创作美术作品等。

序

四季无夏的西藏,十月便已是初冬了。二十九年前的十月,我初次进藏,记得空姐刚打开舱门,大片大片的雪花便随着冷风呼呼地钻进机舱,给原本就大惊小诧的旅客们送上意想不到的见面礼。"胡天八月即飞雪",还未及背出下一句,我便顺着扶梯足踏净土头顶梵天,真真确确地置身于雪域高原了。当时并未想到从此便与西藏结下不解之缘分。

二十九年前的西藏,正是处在十年动乱后期,在文化上,政治上真不堪回首,远非今日可比。但毕竟是尾大不掉的边地,这里的绝大多数藏族同胞并不在乎今夕何年,他们世代连绵地按自然经济的规律劳作起居。口号与标语到底填不饱肚子,活着还得靠糌粑与酥油。需要提及的是那时西藏各地的宗教氛围是很淡的。惟此,才让我们看到了几近没有神秘幔帐遮掩下的西藏。粗犷、纯朴、诡异而和谐,构成了高原自然景观与藏民族精神的基本色调。

斗转星移,倏忽便至世纪之交,这个对西藏最初的印象,却似乎没有太大的变化。

我是学画的,虽为小技,手脚也须勤快。所以找机会与借口下农牧区写生拍照是多年坚持的"日课"。久而久之便发现西藏宗教与民间艺术的发掘与研究尚有相当空白,虽自知并不胜任,但责任感与好奇心还是驱使我不知深浅地去染指。这样,在漫漫圣山神湖之间,我走的路越来越多,接触的人越来越多,经历的事越来越多,随之疑问与思索也不断生出了。所幸的是,能为我解疑释惑的藏胞随处可寻,士农工商,僧俗各界都是我的格拉(老师)。这其中尤以受雪康·土登尼玛先生和波米·强巴洛珠大师的提命与点拨而获益良多。在这些学者们充溢睿智与禅机的开示下,我才发觉自己原是多么的无知与粗俗。

做为凡夫俗子,我接触最多的还是现实生活中的普通人与寻常事,所以,我愿普遍了解藏胞们的秉性、习俗;我也理解并且关注他们的喜怒哀乐。我以为世间的人,无论在思维或行为上,总归是大同小异的方面多,大异小同的方面少,不然,何以解释足不出村落的边寨农人那微言大义的谈吐,竟会与哲人字斟句酌的雄辩异曲同工?

西藏本土具有创作或创新意识的画家不多,他们大抵都有走出山门到内地或海外学习进修的经历。一段时间他们的作品被指斥为异端。而另一面,诸如宫廷画师、寺院画僧和民间画匠所组成的人数众多的队伍,他们师徒相授、父带子传,多少年来陈陈相因,画佛侍佛,不越雷池半步。这些画家们对传统、现代、名利、信仰的态度不同,判断的角度也多异其趣,而又各有各的道理。先后进藏从艺谋生的如我似的汉族和其他民族人士,各自的文化背景、素养旨趣与生活经历千差万别,因而了解这些边缘人在边地的生活与创作,并进而得知他们的价值观,也是很有意义的事。

我们知道,西藏,包括青海、甘肃、四川的藏区生活景观,早在上世纪40年代初就已进入了张大千、吴作人等前辈大师的视野与笔端,并经过他们各自的汉藏及中西文化意义上的化合提纯,最终成就了各自独特鲜明的艺术正果。那么,半个世纪后有幸走近大师,因而能或深或浅地探知他那不泯的西藏情结,恐怕受益的绝不仅仅是几个当事的边缘人。

二十九年来,笔者在西藏这片一百多万平方公里的高天厚土上"走南闯北找东西"。偶有心得,日间便速写拍照,夜晚则借月光或烛光草草记下几笔,反正言犹未尽处自己心知肚明罢了。不曾想,久而久之,竟也先后凑成了几本书(包括画集)的厚度,当然其真正的价值成色能有几何,只有敛颜静待读者诸君的指教了。

--韩书力 韩书力,

1948年11月生于北京。

1969年中央美术学院附中毕业后赴北大荒农场劳动并坚持业余创作。

1973年自愿进藏从事美术工作。

1980年考入中央美术学院研究生班。

1983年调西藏美协工作至今。

现任中国文联委员、中国美术家协会理事、西藏文联副主席、 西藏美术家协会主席。西藏大学、西藏民族学院名誉教授、一级美术师。作品《邦锦美朵》获第六届全国美展金质奖,《佛印》获第一届加拿大枫叶奖国际水墨大展金质奖。曾先后在巴黎、台北、东京、多伦多、吉隆坡、新加坡、里约热内卢、巴西利亚、圣地亚哥、北京、深圳、澳门、福州举办个展和联展。为全国政协十一届委员、中国文联委员、中国美协理事、西藏文联主席、西藏美协主席、西藏书画院院长。

作品:

《邦锦美朵》获第6届全国美展金质奖。

《采云图》(与巴玛扎西合作)获第6届主国美展银质奖

《佛印》获首届加拿大枫时奖国际水墨大赛金质奖。

曾先后在台湾、澳门地区及巴黎、东京、多伦多等地举办个人画展或联展。

著作:

《西藏艺术雕刻卷》 1991年上海人民美术出版社出版。

《西藏艺术集萃》 1995年台湾艺术家出版社出版。

《韩书力画集》 1992年台湾淑馨出版社出版。

《韩书力绘画集》 1997年台湾艺术家出版社出版。

《韩书力布面重彩画》1998年四川美术出版社出版。 前言

藏传佛教艺术新观

因艺术结两世佛缘之一,之二

因艺术结两世佛缘之三

何似佛手

急时抱佛脚

西藏佛教中的金刚

劫后尚存的观音铜像

供奉与遮止

扎囊古寺

无所不在的米拉日巴

后藏夏鲁寺的元代瓦当

五佛五智图

说不尽的曼陀罗

可望而不可解的秘符

可观可诵的回文诗图案

因著作闻名的古刹——拉龙寺

百态千姿的擦擦泥佛

人神僧俗共娱的“多吉嘎羌”

难见古格古万佛

西藏的玛尼石刻艺术

藏域民俗掠影

初冬后藏行

奇思与佳构印模

雕版之乡——普松

精、气、神具备的藏戏面具

连地接天的五彩云霓

绿色的吉隆

借宿希夏邦马

法王诗人——仓央加措

藏毯,织锦,图案

西藏岗措卡垫文化探秘之一

西藏岗措卡垫文化探秘之二

边地人轶事

藏画代有才人出

茶话西藏与艺道

半俗半僧的巴玛扎西

翟跃飞和他的“人神之间”

童话情结的诉说

藏族油画家次仁多吉

计美赤烈的“藏女情结”

锈蚀生发的西藏缘

风雨高原三十七载

千金买锦酒墨痕

藏画大师安多·强巴

摄影家姜振庆如是说

吴作人先生和西藏美术

雪域的行者与歌者

不言大话不蔑小事

后序——遥远的西藏

风格历程

韩氏黑画、重彩与织锦拼贴艺术

艺术简历

-

内容简介:

韩书力著,大16开软精全彩印112页,介绍西藏佛教绘画、雕塑、彩绘、法器、佛像、石刻、艺术,藏域民俗风情、民间工艺品、藏族画家作品、韩书力创作美术作品等。

序

四季无夏的西藏,十月便已是初冬了。二十九年前的十月,我初次进藏,记得空姐刚打开舱门,大片大片的雪花便随着冷风呼呼地钻进机舱,给原本就大惊小诧的旅客们送上意想不到的见面礼。"胡天八月即飞雪",还未及背出下一句,我便顺着扶梯足踏净土头顶梵天,真真确确地置身于雪域高原了。当时并未想到从此便与西藏结下不解之缘分。

二十九年前的西藏,正是处在十年动乱后期,在文化上,政治上真不堪回首,远非今日可比。但毕竟是尾大不掉的边地,这里的绝大多数藏族同胞并不在乎今夕何年,他们世代连绵地按自然经济的规律劳作起居。口号与标语到底填不饱肚子,活着还得靠糌粑与酥油。需要提及的是那时西藏各地的宗教氛围是很淡的。惟此,才让我们看到了几近没有神秘幔帐遮掩下的西藏。粗犷、纯朴、诡异而和谐,构成了高原自然景观与藏民族精神的基本色调。

斗转星移,倏忽便至世纪之交,这个对西藏最初的印象,却似乎没有太大的变化。

我是学画的,虽为小技,手脚也须勤快。所以找机会与借口下农牧区写生拍照是多年坚持的"日课"。久而久之便发现西藏宗教与民间艺术的发掘与研究尚有相当空白,虽自知并不胜任,但责任感与好奇心还是驱使我不知深浅地去染指。这样,在漫漫圣山神湖之间,我走的路越来越多,接触的人越来越多,经历的事越来越多,随之疑问与思索也不断生出了。所幸的是,能为我解疑释惑的藏胞随处可寻,士农工商,僧俗各界都是我的格拉(老师)。这其中尤以受雪康·土登尼玛先生和波米·强巴洛珠大师的提命与点拨而获益良多。在这些学者们充溢睿智与禅机的开示下,我才发觉自己原是多么的无知与粗俗。

做为凡夫俗子,我接触最多的还是现实生活中的普通人与寻常事,所以,我愿普遍了解藏胞们的秉性、习俗;我也理解并且关注他们的喜怒哀乐。我以为世间的人,无论在思维或行为上,总归是大同小异的方面多,大异小同的方面少,不然,何以解释足不出村落的边寨农人那微言大义的谈吐,竟会与哲人字斟句酌的雄辩异曲同工?

西藏本土具有创作或创新意识的画家不多,他们大抵都有走出山门到内地或海外学习进修的经历。一段时间他们的作品被指斥为异端。而另一面,诸如宫廷画师、寺院画僧和民间画匠所组成的人数众多的队伍,他们师徒相授、父带子传,多少年来陈陈相因,画佛侍佛,不越雷池半步。这些画家们对传统、现代、名利、信仰的态度不同,判断的角度也多异其趣,而又各有各的道理。先后进藏从艺谋生的如我似的汉族和其他民族人士,各自的文化背景、素养旨趣与生活经历千差万别,因而了解这些边缘人在边地的生活与创作,并进而得知他们的价值观,也是很有意义的事。

我们知道,西藏,包括青海、甘肃、四川的藏区生活景观,早在上世纪40年代初就已进入了张大千、吴作人等前辈大师的视野与笔端,并经过他们各自的汉藏及中西文化意义上的化合提纯,最终成就了各自独特鲜明的艺术正果。那么,半个世纪后有幸走近大师,因而能或深或浅地探知他那不泯的西藏情结,恐怕受益的绝不仅仅是几个当事的边缘人。

二十九年来,笔者在西藏这片一百多万平方公里的高天厚土上"走南闯北找东西"。偶有心得,日间便速写拍照,夜晚则借月光或烛光草草记下几笔,反正言犹未尽处自己心知肚明罢了。不曾想,久而久之,竟也先后凑成了几本书(包括画集)的厚度,当然其真正的价值成色能有几何,只有敛颜静待读者诸君的指教了。

--韩书力

-

作者简介:

韩书力,

1948年11月生于北京。

1969年中央美术学院附中毕业后赴北大荒农场劳动并坚持业余创作。

1973年自愿进藏从事美术工作。

1980年考入中央美术学院研究生班。

1983年调西藏美协工作至今。

现任中国文联委员、中国美术家协会理事、西藏文联副主席、 西藏美术家协会主席。西藏大学、西藏民族学院名誉教授、一级美术师。作品《邦锦美朵》获第六届全国美展金质奖,《佛印》获第一届加拿大枫叶奖国际水墨大展金质奖。曾先后在巴黎、台北、东京、多伦多、吉隆坡、新加坡、里约热内卢、巴西利亚、圣地亚哥、北京、深圳、澳门、福州举办个展和联展。为全国政协十一届委员、中国文联委员、中国美协理事、西藏文联主席、西藏美协主席、西藏书画院院长。

作品:

《邦锦美朵》获第6届全国美展金质奖。

《采云图》(与巴玛扎西合作)获第6届主国美展银质奖

《佛印》获首届加拿大枫时奖国际水墨大赛金质奖。

曾先后在台湾、澳门地区及巴黎、东京、多伦多等地举办个人画展或联展。

著作:

《西藏艺术雕刻卷》 1991年上海人民美术出版社出版。

《西藏艺术集萃》 1995年台湾艺术家出版社出版。

《韩书力画集》 1992年台湾淑馨出版社出版。

《韩书力绘画集》 1997年台湾艺术家出版社出版。

《韩书力布面重彩画》1998年四川美术出版社出版。

-

目录:

前言

藏传佛教艺术新观

因艺术结两世佛缘之一,之二

因艺术结两世佛缘之三

何似佛手

急时抱佛脚

西藏佛教中的金刚

劫后尚存的观音铜像

供奉与遮止

扎囊古寺

无所不在的米拉日巴

后藏夏鲁寺的元代瓦当

五佛五智图

说不尽的曼陀罗

可望而不可解的秘符

可观可诵的回文诗图案

因著作闻名的古刹——拉龙寺

百态千姿的擦擦泥佛

人神僧俗共娱的“多吉嘎羌”

难见古格古万佛

西藏的玛尼石刻艺术

藏域民俗掠影

初冬后藏行

奇思与佳构印模

雕版之乡——普松

精、气、神具备的藏戏面具

连地接天的五彩云霓

绿色的吉隆

借宿希夏邦马

法王诗人——仓央加措

藏毯,织锦,图案

西藏岗措卡垫文化探秘之一

西藏岗措卡垫文化探秘之二

边地人轶事

藏画代有才人出

茶话西藏与艺道

半俗半僧的巴玛扎西

翟跃飞和他的“人神之间”

童话情结的诉说

藏族油画家次仁多吉

计美赤烈的“藏女情结”

锈蚀生发的西藏缘

风雨高原三十七载

千金买锦酒墨痕

藏画大师安多·强巴

摄影家姜振庆如是说

吴作人先生和西藏美术

雪域的行者与歌者

不言大话不蔑小事

后序——遥远的西藏

风格历程

韩氏黑画、重彩与织锦拼贴艺术

艺术简历

查看详情

-

九品

河北省衡水市

平均发货11小时

成功完成率95.77%

-

九五品

河北省衡水市

平均发货11小时

成功完成率95.77%

-

九品

北京市房山区

平均发货6小时

成功完成率97.14%

-

九品

湖北省襄阳市

平均发货15小时

成功完成率96.87%

-

九五品

广东省广州市

平均发货16小时

成功完成率88.57%

-

九品

-

九五品

山东省临沂市

平均发货8小时

成功完成率90.66%

-

九五品

山东省临沂市

平均发货8小时

成功完成率90.66%

-

九五品

山东省临沂市

平均发货8小时

成功完成率90.66%

-

九品

江西省宜春市

平均发货18小时

成功完成率85.47%

-

走进喜马拉雅

正版现货,品相完整,套书只发一本,多版面书籍只对书名

九品

北京市昌平区

平均发货23小时

成功完成率88.64%

-

走进喜马拉雅

正版现货,品相完整,套书只发一本,多版面书籍只对书名

九品

北京市海淀区

平均发货24小时

成功完成率83.31%

-

走进喜马拉雅

正版现货,品相完整,套书只发一本,多版面书籍只对书名

九品

北京市昌平区

平均发货17小时

成功完成率91.12%

-

走进喜马拉雅

正版现货,品相完整,套书只发一本,多版面书籍只对书名

九品

北京市海淀区

平均发货23小时

成功完成率89.78%

-

九五品

山东省滨州市

平均发货29小时

成功完成率87.5%

占位居中

占位居中