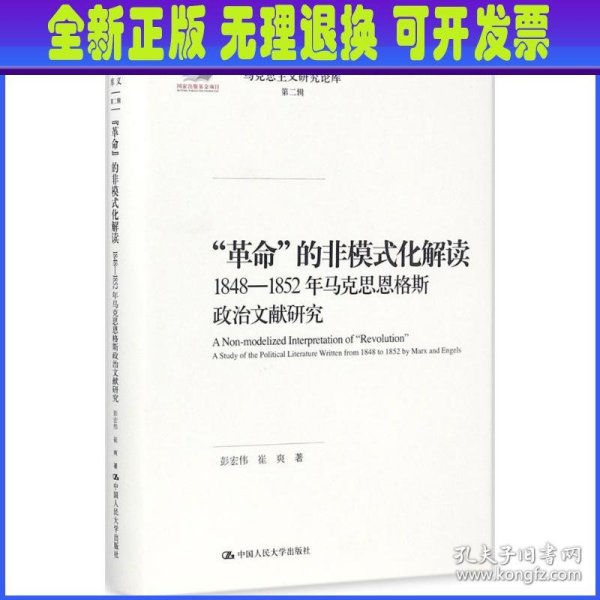

“革命”的非模式化解读:1848-1852年马克思恩格斯政治文献研究/马克思主义研究论库·第二辑

出版时间:

2017-11

版次:

1

ISBN:

9787300250731

定价:

98.00

装帧:

平装

开本:

16开

纸张:

胶版纸

页数:

400页

14人买过

-

在马克思、恩格斯漫长的理论和实践生涯中,1848年欧洲革命是一个非常值得关注的节点。1848—1852年间他们为理解、描述和分析这一重大历史事件写下了大量宝贵的政治文献,真切、全面地表达了当时他们对革命理论与实践之间密切而又复杂的关系的思考,具有十分重要的理论意义和现实价值。 遗憾的是,时至今日,这组文献并没有得到系统而全面的研究,导致我们对马克思、恩格斯“革命”理论的认识是模糊的、不完整的,甚至是自相矛盾的,同时,也使得我们未能准确地理解和把握唯物史观与现实之间的复杂关系。

本书将这组文献作为一个整体进行了详尽的考察和解读,在此基础上探究了在当年纷纭的理论和实践纠葛中马克思、恩格斯的思考,揭示了他们关于“革命”的思想、观点和思路的内在逻辑及其演变过程,再现了他们在处理理论与实践关系时所遭逢的困难及其所取得的进展,力图摆脱传统的模式化的解读对其原始思想的偏离及其所带来的理论困境,以加深对马克思主义“革命”理论复杂内涵的理解,并在思想史视野和当代政治哲学的图景中确立其应有的地位。

彭宏伟,1967年生,男,大连人,北京大学哲学博士,现为北京工业大学马克思主义学院、北京高校中国特色社会主义理论研究协同创新中心(北京工业大学)教授。在《哲学动态》、《中共中央党校学报》等刊物上发表若干篇学术论文,出版5部学术专著。参与国家社科基金重大项目和重点项目、教育部社科规划基金重点项目,主持一项北京市哲学社会科学规划基金重点项目,荣获北京市第十四届哲学社会科学优秀成果奖、第四届中国马克思主义研究基金会优秀成果奖。

崔爽,1985年生,女,天津人,南开大学哲学学士,北京师范大学哲学硕士,北京大学哲学博士。博士期间赴美国哥伦比亚大学政治学系访学一年,主要从事马克思主义经典著作、政治哲学研究。参与写作《马克思的“新哲学”——原型与流变》,先后在《马克思主义哲学论丛》、《理论视野》等刊物上发表多篇论文。

导论

第一章 革命的理念与期许

第一节 唯物史观的一般原理及其运用

第二节 政治实践与对革命的期许

第二章 二月革命的缘由与发生

第一节 对二月革命爆发原因的分析

第二节 二月革命的结果以及评价

第三章 革命的现实与挫折

第一节 对三月革命爆发原因的分析

第二节 对三月革命失败原因的分析

第三节 三月革命的结果以及评价

第四节 思想的转变与革命策略的调整

第四章 革命的教训与希望

第一节 对六月革命过程的叙述

第二节 对六月革命失败的反思

第三节 究竟如何看待暴力革命

第五章 革命的敌对派:反革命

第一节 马克思、恩格斯如何看待反革命

第二节 “反革命”为什么反对革命

第三节 反革命的国际化:波兹南问题

第六章 反革命对于革命的“启示”

第一节 为什么德国资产阶级是反革命的

第二节 对革命形势的准确判断及相应的革命策略

第七章 革命的暂时结局与未来命运

第一节 波拿巴的当选及其原因

第二节 共和国时期的阶级斗争:权力的角逐

第三节 波拿巴政变及其原因

第八章 综论

第一节 如何评价1848—1852年政治文献

第二节 马克思主义革命理论的变化和发展

第三节 如何看待20世纪马克思主义的革命实践

第四节 当代视域下的革命理论

参考文献

索引

后记

-

内容简介:

在马克思、恩格斯漫长的理论和实践生涯中,1848年欧洲革命是一个非常值得关注的节点。1848—1852年间他们为理解、描述和分析这一重大历史事件写下了大量宝贵的政治文献,真切、全面地表达了当时他们对革命理论与实践之间密切而又复杂的关系的思考,具有十分重要的理论意义和现实价值。 遗憾的是,时至今日,这组文献并没有得到系统而全面的研究,导致我们对马克思、恩格斯“革命”理论的认识是模糊的、不完整的,甚至是自相矛盾的,同时,也使得我们未能准确地理解和把握唯物史观与现实之间的复杂关系。

本书将这组文献作为一个整体进行了详尽的考察和解读,在此基础上探究了在当年纷纭的理论和实践纠葛中马克思、恩格斯的思考,揭示了他们关于“革命”的思想、观点和思路的内在逻辑及其演变过程,再现了他们在处理理论与实践关系时所遭逢的困难及其所取得的进展,力图摆脱传统的模式化的解读对其原始思想的偏离及其所带来的理论困境,以加深对马克思主义“革命”理论复杂内涵的理解,并在思想史视野和当代政治哲学的图景中确立其应有的地位。

-

作者简介:

彭宏伟,1967年生,男,大连人,北京大学哲学博士,现为北京工业大学马克思主义学院、北京高校中国特色社会主义理论研究协同创新中心(北京工业大学)教授。在《哲学动态》、《中共中央党校学报》等刊物上发表若干篇学术论文,出版5部学术专著。参与国家社科基金重大项目和重点项目、教育部社科规划基金重点项目,主持一项北京市哲学社会科学规划基金重点项目,荣获北京市第十四届哲学社会科学优秀成果奖、第四届中国马克思主义研究基金会优秀成果奖。

崔爽,1985年生,女,天津人,南开大学哲学学士,北京师范大学哲学硕士,北京大学哲学博士。博士期间赴美国哥伦比亚大学政治学系访学一年,主要从事马克思主义经典著作、政治哲学研究。参与写作《马克思的“新哲学”——原型与流变》,先后在《马克思主义哲学论丛》、《理论视野》等刊物上发表多篇论文。

-

目录:

导论

第一章 革命的理念与期许

第一节 唯物史观的一般原理及其运用

第二节 政治实践与对革命的期许

第二章 二月革命的缘由与发生

第一节 对二月革命爆发原因的分析

第二节 二月革命的结果以及评价

第三章 革命的现实与挫折

第一节 对三月革命爆发原因的分析

第二节 对三月革命失败原因的分析

第三节 三月革命的结果以及评价

第四节 思想的转变与革命策略的调整

第四章 革命的教训与希望

第一节 对六月革命过程的叙述

第二节 对六月革命失败的反思

第三节 究竟如何看待暴力革命

第五章 革命的敌对派:反革命

第一节 马克思、恩格斯如何看待反革命

第二节 “反革命”为什么反对革命

第三节 反革命的国际化:波兹南问题

第六章 反革命对于革命的“启示”

第一节 为什么德国资产阶级是反革命的

第二节 对革命形势的准确判断及相应的革命策略

第七章 革命的暂时结局与未来命运

第一节 波拿巴的当选及其原因

第二节 共和国时期的阶级斗争:权力的角逐

第三节 波拿巴政变及其原因

第八章 综论

第一节 如何评价1848—1852年政治文献

第二节 马克思主义革命理论的变化和发展

第三节 如何看待20世纪马克思主义的革命实践

第四节 当代视域下的革命理论

参考文献

索引

后记

查看详情

-

全新

北京市房山区

平均发货7小时

成功完成率94.68%

-

全新

北京市朝阳区

平均发货13小时

成功完成率96.21%

-

全新

山东省济宁市

平均发货59小时

成功完成率81.81%

-

全新

广东省广州市

平均发货15小时

成功完成率90.21%

-

全新

河北省廊坊市

平均发货11小时

成功完成率88.19%

-

全新

上海市黄浦区

平均发货10小时

成功完成率95.12%

-

全新

北京市通州区

平均发货9小时

成功完成率88.84%

-

九五品

北京市通州区

平均发货23小时

成功完成率84.1%

-

全新

北京市西城区

平均发货17小时

成功完成率91.15%

-

全新

浙江省嘉兴市

平均发货12小时

成功完成率94.74%

-

全新

浙江省嘉兴市

平均发货9小时

成功完成率95.11%

-

全新

江苏省南京市

平均发货12小时

成功完成率84.33%

-

全新

广东省广州市

平均发货23小时

成功完成率86.89%

-

全新

北京市丰台区

平均发货7小时

成功完成率92.25%

-

全新

山东省泰安市

平均发货7小时

成功完成率85.16%

-

全新

广东省广州市

平均发货16小时

成功完成率88.47%

-

全新

四川省成都市

平均发货21小时

成功完成率90.23%

-

全新

北京市通州区

平均发货9小时

成功完成率95.09%

-

全新

广东省广州市

平均发货7小时

成功完成率94.79%

-

九五品

北京市通州区

平均发货30小时

成功完成率86.77%

-

全新

北京市通州区

平均发货9小时

成功完成率91.18%

-

九品

河北省衡水市

平均发货12小时

成功完成率96.95%

-

全新

浙江省嘉兴市

平均发货11小时

成功完成率93.14%

-

全新

广东省广州市

平均发货9小时

成功完成率87.3%

-

全新

北京市海淀区

平均发货36小时

成功完成率72.64%

-

九五品

江西省南昌市

平均发货13小时

成功完成率95.03%

-

全新

河北省保定市

平均发货9小时

成功完成率94.05%

-

九五品

广东省东莞市

平均发货8小时

成功完成率93.72%

-

九五品

广东省东莞市

平均发货7小时

成功完成率89.01%

-

全新

河北省保定市

平均发货32小时

成功完成率62.71%

-

全新

河北省沧州市

平均发货13小时

成功完成率76.67%

-

九五品

广东省东莞市

平均发货8小时

成功完成率92.62%

-

2017-11 印刷

印次: 1

全新

北京市海淀区

平均发货26小时

成功完成率88.89%

-

九品

浙江省宁波市

平均发货59小时

成功完成率75.37%

-

全新

上海市浦东新区

平均发货21小时

成功完成率85.21%

-

全新

山东省泰安市

平均发货13小时

成功完成率94.4%

-

全新

广东省广州市

平均发货17小时

成功完成率90.96%

-

全新

浙江省杭州市

平均发货12小时

成功完成率73.89%

-

全新

河南省开封市

平均发货18小时

成功完成率82.54%

占位居中

占位居中