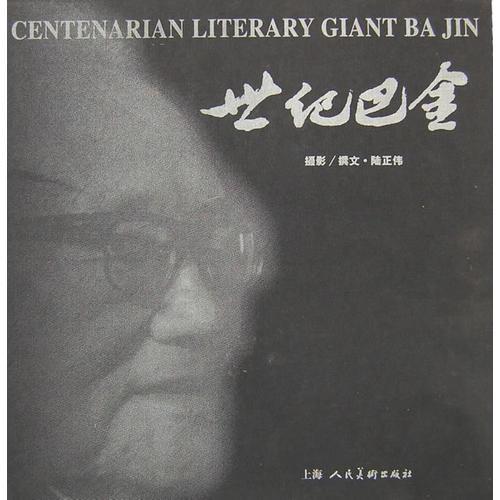

世纪巴金

出版时间:

2000-11

版次:

1

ISBN:

9787532225750

定价:

295.00

装帧:

精装

开本:

16开

纸张:

胶版纸

页数:

199页

5人买过

-

……巴金,是我國“五四”新文學運動以來最優秀的作家之一,在今天也可以說是碩果僅存的老作家之一了。他寫的《滅亡》、《激流三部曲》:《家》、《春》、《秋》,《愛情三部曲》:《霧》、《雨》、《電》,還有《火》,《第四病室》,《憩園》,《寒夜》等二十部中長篇小說都影響並鼓舞了幾代青年人的思想、生活和行動。

巴金從來就坦承過無政府主義思想影響,但他並不是一個無政府主義者。我們可以從他的一生行動和作品中看出他所接受的,只是無政府主義那些一般的抽象的思想,即反對一切束縛,無論是政治的、經濟的或道德上的,要求個性解放。在當時半殖民地半封建的中國社會歷史條件下,在反對帝國主義封建主義的民族、民主斗爭中,這些思想是具有一定的進步意義的。這些思想大大加強了和鼓舞了巴金反對舊制度禮教的信心和勇氣,幫助了他的民主主義思想的發展和鞏固。他曾在《寫作生活的回顧》等文中一再講過:“我的敵人是什麼?一切舊的傳統觀念,一切妨礙社會進化和人性發展的人為制度,一切摧殘愛的勢力,他們都是我的最大的敵人。”顯然,這是巴金對他全部民主主義思想總結性的表述。在我心目中他更多的是一位愛國主義者和理想主義者。

巴金在1923年5月離開成都出川以前,作為少爺的巴金和作為叛逆者的巴金相互交織在一起。他一方面給人的印象是多愁善感的,重倫理、懷鄉愁,感情大於行動,與家族在實際生活上始終是藕斷絲連,另一方面則是熱情好鬥,重友誼、反傳統,憎恨一切舊事物,是一個生氣勃勃的年輕安那其,但他的生性憂鬱,訥於言使他無法參與鼓動性學說和宣傳,慎於行使他難於迸一步投身到實際的政治活動中去。唯一能走的一條路就是做理論研究,用自己的筆來發洩滿腔的怒火和悲憤之情。而在無政府主義運動史上,卓越的理論家則無一不是實踐家,例如巴枯寧、克魯泡特金等人。

1929年到1931年,是巴金人生道路的轉折期,也是他由堅定的信仰至上者向痛苦的雙重人格的轉化期。1928年他在開明書店出版了他的第一本長篇小說《滅亡》。其中的主人公杜大心有安那其主義者、虛無主義者、個人主義者的影子,也多少是巴金自己的影子。但他說他畢竟走出來了,所以他又寫出了《新生》。他沒想到《滅亡》的成功將會改變他的人生選擇。1930年以後,他成為一個多產作家而蜚聲文壇,擁有了許多許多的讀者。但這種魅力不是來自他生命的圓滿,恰恰是來自人格的分裂;他想做的理論研究已無法完成,沒想做的文學創作事業卻一步步引導他功成名就,他的痛苦、矛盾,焦慮……這種種情緒用文學語言宣洩出來以後,喚醒並震撼了由於各種原故陷入同樣感情困惑的中國知識青年枯寂的心靈,這就形成了一種青年的偶像。是否可以說,巴金的痛苦就是巴金的魅力。

文化生活出版社創辦於1935年5月。巴金在當年8月從日本短旅回到上海,就應吳朗西等人之邀參加了出版社的工作,從此他也就在文化生活出版社找到了自己的事業。他得心應手地編輯叢書,團結一大批作家在文化生活出版社的周圍,同時文化生活出版社又本能地團結在魯迅的周圍。巴金在編輯工作中不但找到了人格理想與文學事業相一致的道路,而且確定了自己文壇上的位置。

巴金的愛情生活經過八年的相戀而開花結果,他和蕭珊終於在1944年5月8日於貴陽花溪結婚,不過他們繼續過著顛沛流離的生活。隨著抗戰勝利的結束,巴金的寫作、思想才逐步穩定下來,寫完他最後一部長篇小說《寒夜》。這又是他的一部挖掘人物內心世界的現實主義佳作,揭露了抗戰大後方的政治、社會腐敗的種種醜惡現象,表達了他對國民黨政權的憎惡和痛恨。

1949年中華人民共和國的誕生便現代中國知識分子感到驚喜,發出了迎接黎明的歡呼。這在巴金的思想發展上也呈現出歷史性的轉折。他毅然投入到新社會的懷抱,義無反顧地跟著時代的步伐向前邁進。他參加了北方老根據地訪問團,隨後又到朝鮮前線訪問,寫出了好多篇激動人心的文章,他熱情參加國內各種社會活動並出國作了無數次的訪問。巴金和同時代的知識分子這種最初選擇的道路代表著民族的良知,象徵著中國的未來和希望。只是以後接連不斷的政治運動使不少知識分子陷入困境,尤其到了六七十年代的“文革”浩劫,巴金也同大多數知識分子一樣,受到莫大的衝擊,不僅他的身心受到沉重的摧殘,他的相濡以沫的老伴蕭珊也竟離他而病逝,這在巴金真是無可彌補的重大悲痛和損失。時至今日蕭珊的骨灰盒還放在他的臥室裡陪伴著他,蕭珊的形象還深深地銘刻在他的心上。然而巴金是堅強的,他終於以八年的時間陸續寫出了150篇隨想錄。遠在少年時代,他在巴黎瞻仰盧梭石像時,就已經萌生了要象盧梭寫《忏悔錄》那樣努力學說真話的念頭。在經歷了“文革”的苦難後,他鼓起了足夠的勇氣在講真話。但是我們知道,無論在什麼時候,要講真話都是不容易的。第一,要經過作家自己的“良心”檢驗,包括對自我的某種否定。第二,需要不顧個人的得失甚至安危,真正為人民的復興和願望而吶喊。而在一般人往往為了保住自己可憐的生存權利,就怯懦而可悲地賴活著,隨大流地說假話。巴金就是從這種奴隸哲學著手開始解剖自己坦承自己也犯過這樣那樣的錯誤,逐步撫摸自己的良心,喚醒自己靈魂的覺醒,而感到再也不能這樣混下去了。《隨想錄》的時代意義就在於從個人思想的發展總結出歷史的教訓,從而給大多數人以啟示,以反思,以自省,從根本上來制止再一次發生類似災難的可能。這種自剖和坦承是沉痛的,是需要非凡的勇氣才能做到的。在體現時代精神的意義上,巴金的《隨想錄》比起盧梭的《忏悔錄》更偉大。

巴金的文章和為人都讓我敬重。我常常介於師友之間來接受他,聆聽他的心聲和教誨,感受他真誠的人格力量。近幾年他和我都在病中,有時見面,他還調侃我說:“你小我八歲,年輕多了!”每年他從杭州療養回來我去看望他,總覺得他氣色有些紅潤,精神好得多。但從前年開始他的健康狀況惡化,臥病在床。我們雖同在上海,但怕打擾他而加重他的病情,卻也有一年多未去看他了,只是心中一直在惦念他,多謝他的弟弟濟生常把老兄的病況告訴我們,也把我們對他的思念問候帶給他。這幾年老友紛紛凋零,從冰心老人、蕭乾到最近的柯靈、唐瓊(潘際炯)逝世的噩耗,他家人都怕引起他的傷感而一直瞞著他。今年5月23日中國現代文學館在北京正式落成,真是一樁可喜可賀的好消息,這在巴老也是了卻一大心願。

我在1984年11月巴金八十歲生日之際曾寫下一首新詩《為巴金先生壽》,是我與他相交五十年的感受,到現在一晃又過了十六年,這種感受至今不但沒有淡薄反而更加濃醇深化了,我在此錄下全詩作為本文的結束:

你在我的心目中

一直是一座長者的銅雕

你把全部心血都呈現給讀者

自己只贏得光輝的白發滿頭。

我在一九三六年寫的《春日草葉》裡早已錄下:

“人生只能是給與,

而決不能是攫取!”

經過無數春與秋的流轉

黑暗與光明的交迭

風霜的印證

不正是你一路行來

艱難的步履?

五十年來師友之間

交誼深於千尺的桃花潭水

燈下窗前 你的書絮語相對

時時給我以啟示與愛撫:

對真、美、善既要追求

對假、醜、惡就只有詛咒。

年輕做教師的時侯

我也曾悄悄地向

更年輕的朋友們傳語

不想老來有這一天

罡風把它通通吹走

但永遠還是吹不走

我心頭上的激流!

自從我學會懂得認真做人

就還有好多、好多的事要做

人們聽從了你坦蕩無私的真話

深信世界一定會變得更有希望。

慚愧我從沒有寫過

一行讚美的文字

並不是由於我吝惜筆墨

因為你的樸素 你的真誠

和我的情懷如此合拍

一切贊美已是多餘。

八十歲多嗎?

祝你再活它一個八十歲也不多

反正你已屬於人民的不朽!

現在我有了《世紀巴金》的圖影一卷在手,就可以常常翻閱,以滿足我對他的敬念之情。雖然巴老在幾年前說過因病只有擱筆不寫,但他的思想還是十分活躍的,就像有時還能寫出《沒有神》等言簡意賅的文字來。在這裡,我更寄厚望於正偉同志,在今後的歲月中,還要繼續不斷用攝影和文字記錄下巴老的心態和生活,以饗關心巴老的海內外讀者。

王辛笛

二○○○年十月 艱難的步履──我所了解的巴金/王辛笛

巴金在西湖

這真是我的家

二老相會

巴金談人生

英雄墓前的沉思

登玉皇山

魯迅是吾師

西湖永在我心中

為文學的發展搖旗吶喊

古詩和丹桂

為香港回歸而歡呼

我有勇氣跨入新的世紀

巴金感謝你們

琥珀色的紹興酒/黃裳

-

内容简介:

……巴金,是我國“五四”新文學運動以來最優秀的作家之一,在今天也可以說是碩果僅存的老作家之一了。他寫的《滅亡》、《激流三部曲》:《家》、《春》、《秋》,《愛情三部曲》:《霧》、《雨》、《電》,還有《火》,《第四病室》,《憩園》,《寒夜》等二十部中長篇小說都影響並鼓舞了幾代青年人的思想、生活和行動。

巴金從來就坦承過無政府主義思想影響,但他並不是一個無政府主義者。我們可以從他的一生行動和作品中看出他所接受的,只是無政府主義那些一般的抽象的思想,即反對一切束縛,無論是政治的、經濟的或道德上的,要求個性解放。在當時半殖民地半封建的中國社會歷史條件下,在反對帝國主義封建主義的民族、民主斗爭中,這些思想是具有一定的進步意義的。這些思想大大加強了和鼓舞了巴金反對舊制度禮教的信心和勇氣,幫助了他的民主主義思想的發展和鞏固。他曾在《寫作生活的回顧》等文中一再講過:“我的敵人是什麼?一切舊的傳統觀念,一切妨礙社會進化和人性發展的人為制度,一切摧殘愛的勢力,他們都是我的最大的敵人。”顯然,這是巴金對他全部民主主義思想總結性的表述。在我心目中他更多的是一位愛國主義者和理想主義者。

巴金在1923年5月離開成都出川以前,作為少爺的巴金和作為叛逆者的巴金相互交織在一起。他一方面給人的印象是多愁善感的,重倫理、懷鄉愁,感情大於行動,與家族在實際生活上始終是藕斷絲連,另一方面則是熱情好鬥,重友誼、反傳統,憎恨一切舊事物,是一個生氣勃勃的年輕安那其,但他的生性憂鬱,訥於言使他無法參與鼓動性學說和宣傳,慎於行使他難於迸一步投身到實際的政治活動中去。唯一能走的一條路就是做理論研究,用自己的筆來發洩滿腔的怒火和悲憤之情。而在無政府主義運動史上,卓越的理論家則無一不是實踐家,例如巴枯寧、克魯泡特金等人。

1929年到1931年,是巴金人生道路的轉折期,也是他由堅定的信仰至上者向痛苦的雙重人格的轉化期。1928年他在開明書店出版了他的第一本長篇小說《滅亡》。其中的主人公杜大心有安那其主義者、虛無主義者、個人主義者的影子,也多少是巴金自己的影子。但他說他畢竟走出來了,所以他又寫出了《新生》。他沒想到《滅亡》的成功將會改變他的人生選擇。1930年以後,他成為一個多產作家而蜚聲文壇,擁有了許多許多的讀者。但這種魅力不是來自他生命的圓滿,恰恰是來自人格的分裂;他想做的理論研究已無法完成,沒想做的文學創作事業卻一步步引導他功成名就,他的痛苦、矛盾,焦慮……這種種情緒用文學語言宣洩出來以後,喚醒並震撼了由於各種原故陷入同樣感情困惑的中國知識青年枯寂的心靈,這就形成了一種青年的偶像。是否可以說,巴金的痛苦就是巴金的魅力。

文化生活出版社創辦於1935年5月。巴金在當年8月從日本短旅回到上海,就應吳朗西等人之邀參加了出版社的工作,從此他也就在文化生活出版社找到了自己的事業。他得心應手地編輯叢書,團結一大批作家在文化生活出版社的周圍,同時文化生活出版社又本能地團結在魯迅的周圍。巴金在編輯工作中不但找到了人格理想與文學事業相一致的道路,而且確定了自己文壇上的位置。

巴金的愛情生活經過八年的相戀而開花結果,他和蕭珊終於在1944年5月8日於貴陽花溪結婚,不過他們繼續過著顛沛流離的生活。隨著抗戰勝利的結束,巴金的寫作、思想才逐步穩定下來,寫完他最後一部長篇小說《寒夜》。這又是他的一部挖掘人物內心世界的現實主義佳作,揭露了抗戰大後方的政治、社會腐敗的種種醜惡現象,表達了他對國民黨政權的憎惡和痛恨。

1949年中華人民共和國的誕生便現代中國知識分子感到驚喜,發出了迎接黎明的歡呼。這在巴金的思想發展上也呈現出歷史性的轉折。他毅然投入到新社會的懷抱,義無反顧地跟著時代的步伐向前邁進。他參加了北方老根據地訪問團,隨後又到朝鮮前線訪問,寫出了好多篇激動人心的文章,他熱情參加國內各種社會活動並出國作了無數次的訪問。巴金和同時代的知識分子這種最初選擇的道路代表著民族的良知,象徵著中國的未來和希望。只是以後接連不斷的政治運動使不少知識分子陷入困境,尤其到了六七十年代的“文革”浩劫,巴金也同大多數知識分子一樣,受到莫大的衝擊,不僅他的身心受到沉重的摧殘,他的相濡以沫的老伴蕭珊也竟離他而病逝,這在巴金真是無可彌補的重大悲痛和損失。時至今日蕭珊的骨灰盒還放在他的臥室裡陪伴著他,蕭珊的形象還深深地銘刻在他的心上。然而巴金是堅強的,他終於以八年的時間陸續寫出了150篇隨想錄。遠在少年時代,他在巴黎瞻仰盧梭石像時,就已經萌生了要象盧梭寫《忏悔錄》那樣努力學說真話的念頭。在經歷了“文革”的苦難後,他鼓起了足夠的勇氣在講真話。但是我們知道,無論在什麼時候,要講真話都是不容易的。第一,要經過作家自己的“良心”檢驗,包括對自我的某種否定。第二,需要不顧個人的得失甚至安危,真正為人民的復興和願望而吶喊。而在一般人往往為了保住自己可憐的生存權利,就怯懦而可悲地賴活著,隨大流地說假話。巴金就是從這種奴隸哲學著手開始解剖自己坦承自己也犯過這樣那樣的錯誤,逐步撫摸自己的良心,喚醒自己靈魂的覺醒,而感到再也不能這樣混下去了。《隨想錄》的時代意義就在於從個人思想的發展總結出歷史的教訓,從而給大多數人以啟示,以反思,以自省,從根本上來制止再一次發生類似災難的可能。這種自剖和坦承是沉痛的,是需要非凡的勇氣才能做到的。在體現時代精神的意義上,巴金的《隨想錄》比起盧梭的《忏悔錄》更偉大。

巴金的文章和為人都讓我敬重。我常常介於師友之間來接受他,聆聽他的心聲和教誨,感受他真誠的人格力量。近幾年他和我都在病中,有時見面,他還調侃我說:“你小我八歲,年輕多了!”每年他從杭州療養回來我去看望他,總覺得他氣色有些紅潤,精神好得多。但從前年開始他的健康狀況惡化,臥病在床。我們雖同在上海,但怕打擾他而加重他的病情,卻也有一年多未去看他了,只是心中一直在惦念他,多謝他的弟弟濟生常把老兄的病況告訴我們,也把我們對他的思念問候帶給他。這幾年老友紛紛凋零,從冰心老人、蕭乾到最近的柯靈、唐瓊(潘際炯)逝世的噩耗,他家人都怕引起他的傷感而一直瞞著他。今年5月23日中國現代文學館在北京正式落成,真是一樁可喜可賀的好消息,這在巴老也是了卻一大心願。

我在1984年11月巴金八十歲生日之際曾寫下一首新詩《為巴金先生壽》,是我與他相交五十年的感受,到現在一晃又過了十六年,這種感受至今不但沒有淡薄反而更加濃醇深化了,我在此錄下全詩作為本文的結束:

你在我的心目中

一直是一座長者的銅雕

你把全部心血都呈現給讀者

自己只贏得光輝的白發滿頭。

我在一九三六年寫的《春日草葉》裡早已錄下:

“人生只能是給與,

而決不能是攫取!”

經過無數春與秋的流轉

黑暗與光明的交迭

風霜的印證

不正是你一路行來

艱難的步履?

五十年來師友之間

交誼深於千尺的桃花潭水

燈下窗前 你的書絮語相對

時時給我以啟示與愛撫:

對真、美、善既要追求

對假、醜、惡就只有詛咒。

年輕做教師的時侯

我也曾悄悄地向

更年輕的朋友們傳語

不想老來有這一天

罡風把它通通吹走

但永遠還是吹不走

我心頭上的激流!

自從我學會懂得認真做人

就還有好多、好多的事要做

人們聽從了你坦蕩無私的真話

深信世界一定會變得更有希望。

慚愧我從沒有寫過

一行讚美的文字

並不是由於我吝惜筆墨

因為你的樸素 你的真誠

和我的情懷如此合拍

一切贊美已是多餘。

八十歲多嗎?

祝你再活它一個八十歲也不多

反正你已屬於人民的不朽!

現在我有了《世紀巴金》的圖影一卷在手,就可以常常翻閱,以滿足我對他的敬念之情。雖然巴老在幾年前說過因病只有擱筆不寫,但他的思想還是十分活躍的,就像有時還能寫出《沒有神》等言簡意賅的文字來。在這裡,我更寄厚望於正偉同志,在今後的歲月中,還要繼續不斷用攝影和文字記錄下巴老的心態和生活,以饗關心巴老的海內外讀者。

王辛笛

二○○○年十月

-

目录:

艱難的步履──我所了解的巴金/王辛笛

巴金在西湖

這真是我的家

二老相會

巴金談人生

英雄墓前的沉思

登玉皇山

魯迅是吾師

西湖永在我心中

為文學的發展搖旗吶喊

古詩和丹桂

為香港回歸而歡呼

我有勇氣跨入新的世紀

巴金感謝你們

琥珀色的紹興酒/黃裳

查看详情

-

全新

海南省海口市

平均发货28小时

成功完成率86.81%

-

世纪巴金

【标题与图片不一致时,请质询,正版有货可开发票】

全新

海南省海口市

平均发货16小时

成功完成率82.1%

占位居中

占位居中